Chapitre 2 – fin. Je lui raconte que j’envoie des images…

Il faut être plutôt con pour tenter de visiter le cimetière hébraïque ( ainsi dit on ici ) un samedi matin.

Cécile, notre « jeunette « de l’équipe, le penserait en des mots plus choisis, c’est notre spécialiste du vocabulaire polyphonique.

Le refus d’ouvrir éveille plutôt ma curiosité, comme il va de soi. C’est sans doute la première raison pour laquelle, sans motif mais soudainement, je décide qu’il va me falloir revenir à Ferrare. C’est toujours un peu comme ça, la vie, non ? Vous êtes là, rien de spécial, grossièrement amoindri par l’amorphe qui veille en vous, l’amorphe qui atténue les pointes, l’amorphe qui pourrait devenir la pente douce, l’eau plate dans les douves, et même pas un coup de cœur, et -hop !- vous savez parfaitement que cet anodin présent est en train de devenir un devoir de futur.

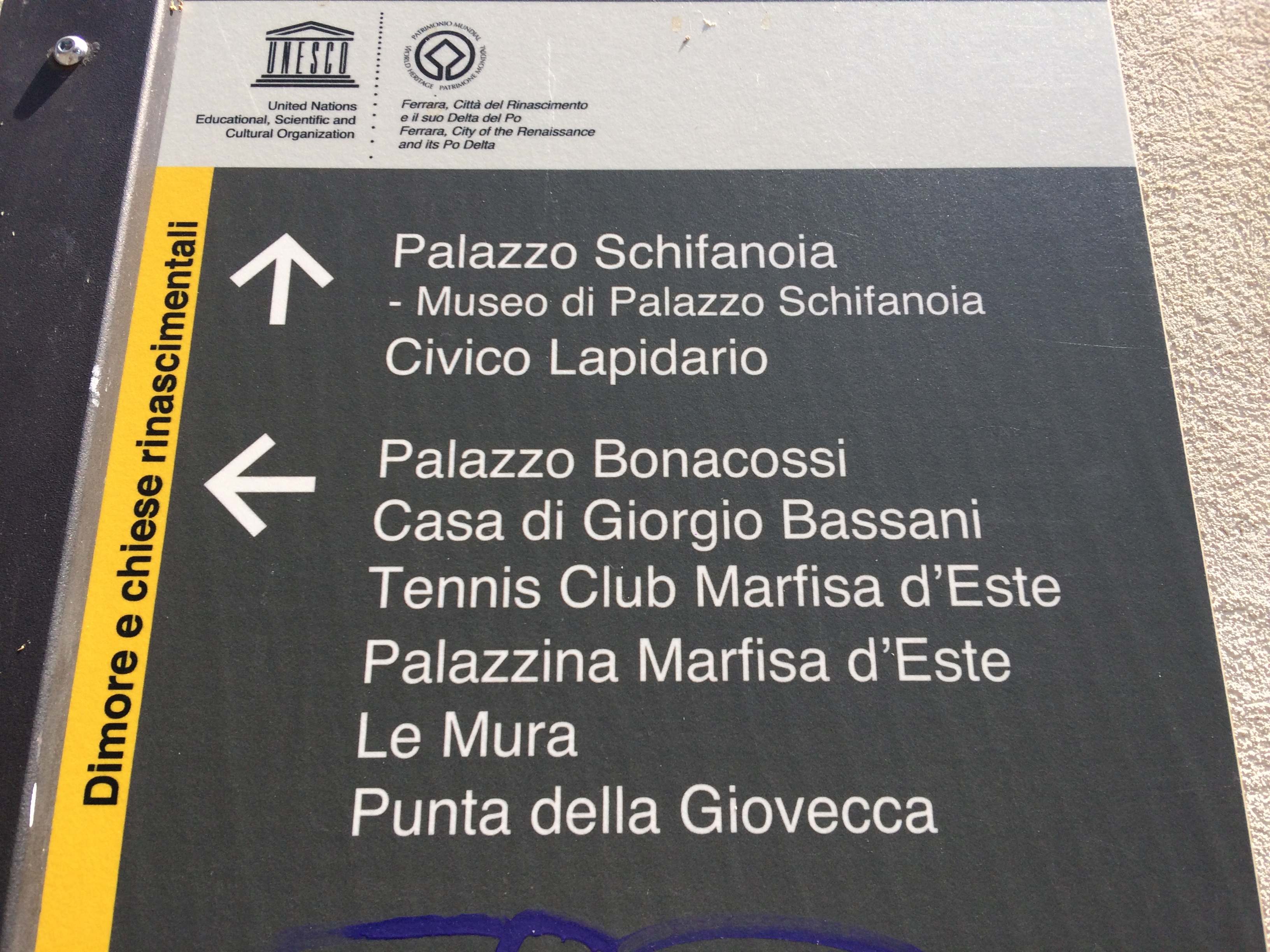

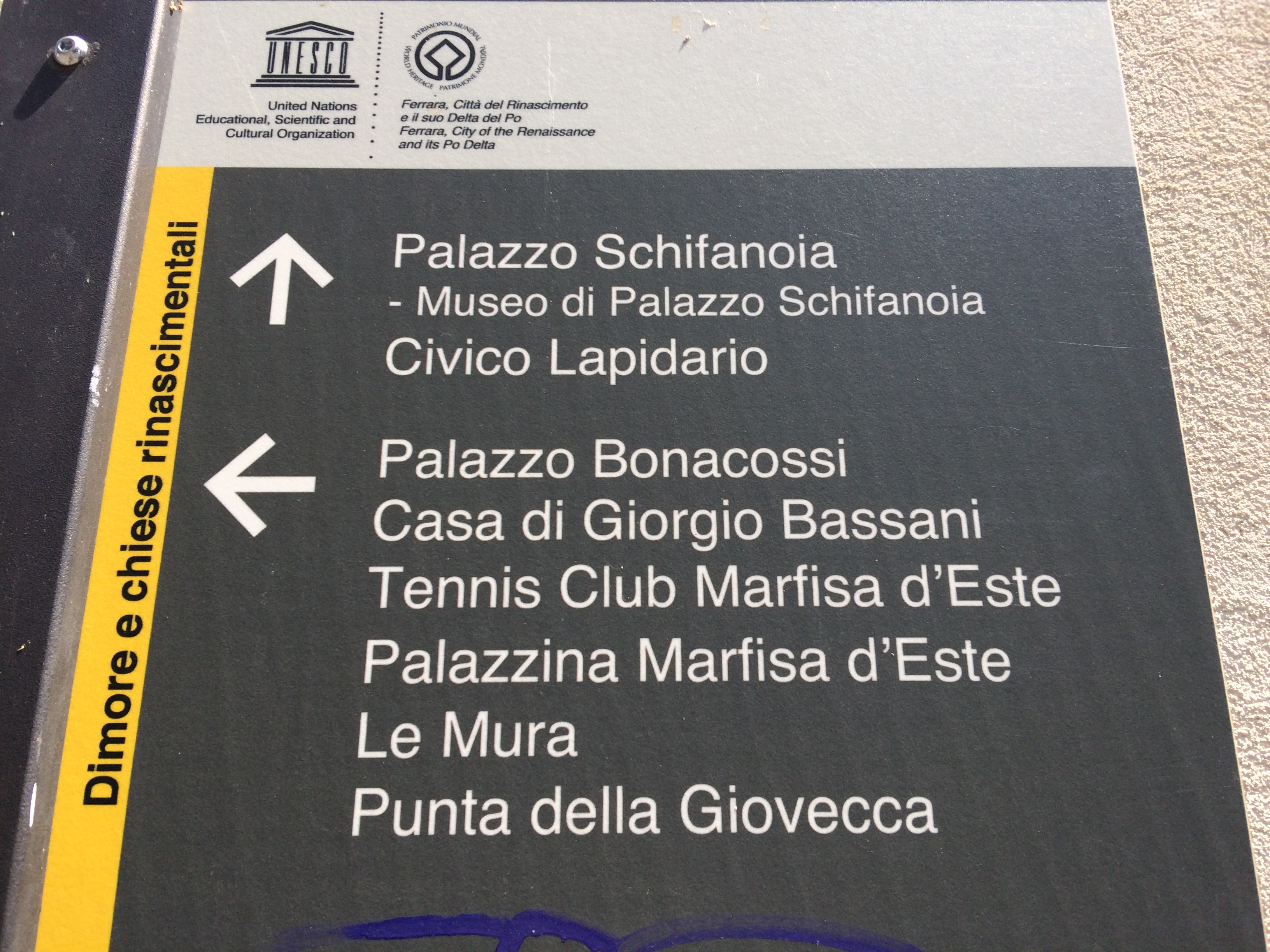

Sur les pavés des retours, lente progression vers la rumeur discrète du centre-ville touristique, je lis cinq panneaux superposés qui paraissaient indiquer, entre autres, la « maison de G. Bassani ». C’était le plus bas de tous : souillé de poussière par des passages anciens de pluie projetant la terre meuble de cette ruelle, et enrichi de graffitis dont un sexe masculin dessiné à la hâte- on n’ose écrire « main levée ».

Il était tard, j’étais fatigué de marcher sur les pavés ronds, de soleil, de visite, de lacis lassants au sein de la ville. Cependant, comme on ferait d’un dernier verre avant dormir, je suivis l’une des directions données par le panneau. J’aime assez tomber dans le panneau, à vrai dire.

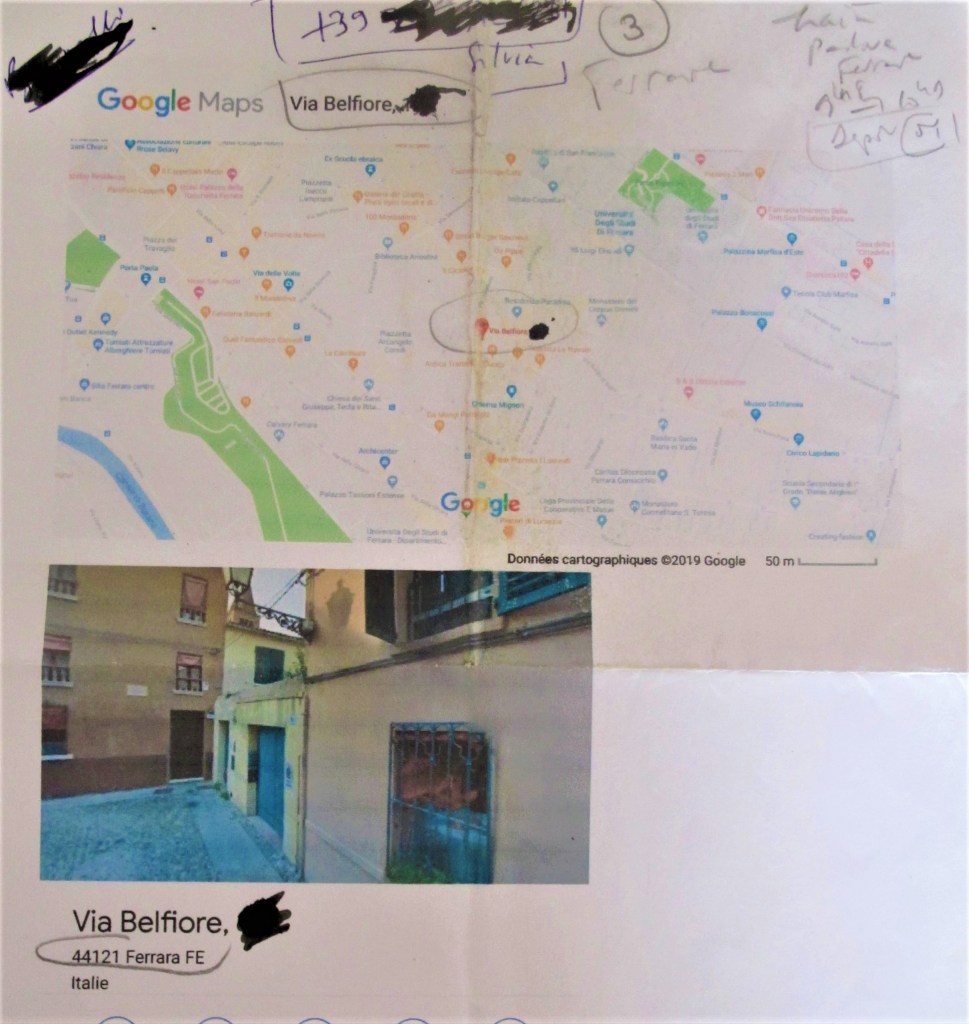

Au carrefour suivant, il n’y avait plus que trois flèches, et une visiteuse, vue de très loin, qui ressemblait à Silvia, captant l’image d’une façade ( et à Ferrare, tout est façade?) mais j’eus ensuite l’impression que j’apercevais Silvia en des lieux divers. Ou bien ses semblables ? Je perdis la piste. Je me prétendis que ce serait pour plus tard, demain, une autre fois, peut-être pas du tout, après tout, la casa Bassani, ce n’est qu’une maison à devanture jaune fatiguée, mal préservée par les fleurs des balcons, le genre oublié.

Au carrefour suivant, il n’y avait plus que trois flèches, et une visiteuse, vue de très loin, qui ressemblait à Silvia, captant l’image d’une façade ( et à Ferrare, tout est façade?) mais j’eus ensuite l’impression que j’apercevais Silvia en des lieux divers. Ou bien ses semblables ? Je perdis la piste. Je me prétendis que ce serait pour plus tard, demain, une autre fois, peut-être pas du tout, après tout, la casa Bassani, ce n’est qu’une maison à devanture jaune fatiguée, mal préservée par les fleurs des balcons, le genre oublié.

Par la place de l’Arioste, où les Food Trucks accompagnaient je ne savais quelle festivité locale ouverte aux Allemands et aux chats, je regagnai les remparts.

Des hommes quadragénaires en jogging gris couraient devant des cyclistes en bicyclettes jaunes, femmes plus jeunes et plus habiles.D’étroites ruelles ouvraient d’inutiles passages vers d’incertaines impasses.

Au retour, rebranché, et retranché au premier étage du BnB de Silvia. Un oculus permet d’apercevoir le rez-de-chaussée, surprenante et belle idée : c’est Silvia. Elle m’a offert – bien plus tard – une photo-souvenir, elle assise sur l’oculus encore ouvert, comme les pieds dans l’eau du présent, et les orteils vont à la pêche.

Maintenant, sur l’appareil nomade, les messages étaient trop nombreux, j’en ai effacé la plupart sans lire autre chose que le nom de l’expéditeur, coquetterie de retraité. A mon âge, les gommages sont aisés, ça ne coûte plus rien. A la place des réponses, j’écrivis quelques mots sur le site, à destination de Silvia, que je n’avais pas croisée de la journée. J’entendais de très loin des bruits de cuisine chez elle, dans son appartement voisin, un étage au-dessus, en angle et surplombant le jardin rose. Je l’imaginais cuisinant au milieu de la canicule solitude, menu et menue, le tout réduit à peu : l’essentiel.

Je l’imaginais cuisinant au milieu de la canicule solitude, menu et menue, le tout réduit à peu : l’essentiel.

Vers 21 heures, j’ai tenté de dîner sur la terrasse du « Vieux Ghetto », le « livre d’or » trouvé sur l’étagère me l’avait conseillé pour son charme et ses menus régionaux.

La terrasse était occupée entièrement par un groupe trop présent, des Hongrois, des Tchétchènes, des Moldaves, des Tibétains.

Plus tard, j’avais gobé un plat de pâtes près du château, dans une partie plus moderne de la ville, servi par une très jeune femme à très longues jambes issues d’un short très petit, ce qui- même à près de soixante-dix ans – ne remplace pas l’épaisseur bienvenue des spécialités régionales.

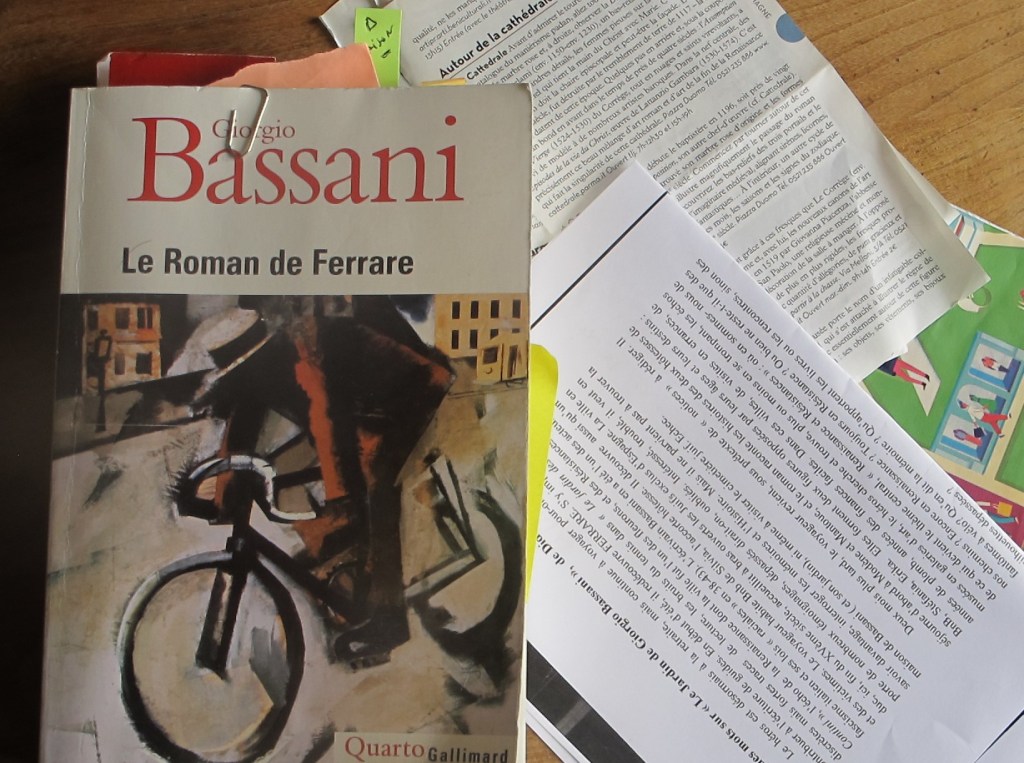

Ainsi que prévu par moi-même, j’avais fait une séance photos derrière les remparts nocturnes. Je dérange, provoque des mouvements furtifs. J’entends des agacements. Je m’imagine mourir sous un couteau de dealer? Ce ne sont plus les amoureux privés de lit comme au temps du « Roman de Ferrare ». Trafics, contrats obscurs. Image pourtant de rondeur paisible. Est-ce ainsi toujours?  Allais-je finir comme un touriste imprudent qu’un voyou de La Mura éviscèrerait pour cent euros ? Comme Pasolini, dont je ne savais pas encore, ce soir-là, qu’il a été un long compagnon de route de Giorgio Bassani ?

Allais-je finir comme un touriste imprudent qu’un voyou de La Mura éviscèrerait pour cent euros ? Comme Pasolini, dont je ne savais pas encore, ce soir-là, qu’il a été un long compagnon de route de Giorgio Bassani ?

Très tôt, après un sommeil parfait, zéro goutte de Théralène, même pas, va savoir pourquoi un jour avec et un jour sans, je me levai pour quitter Ferrare, trop vite.

Elle aurait été une étape légère, découverte aimable, vite résumée à quelques images ou saveurs.

Un train vaut mieux que deux tu l’auras.

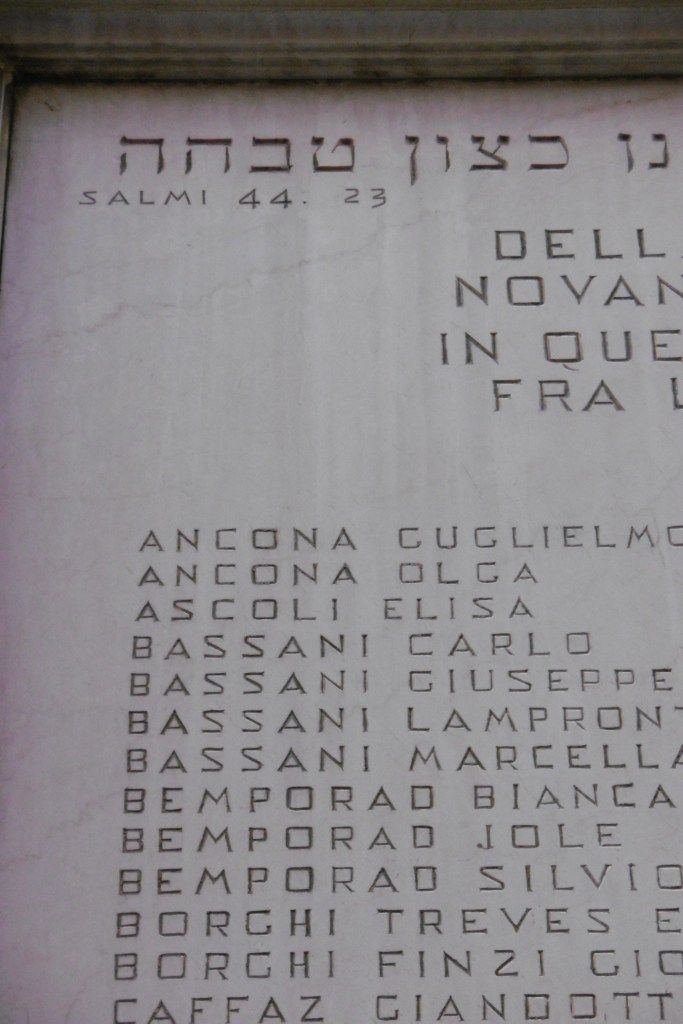

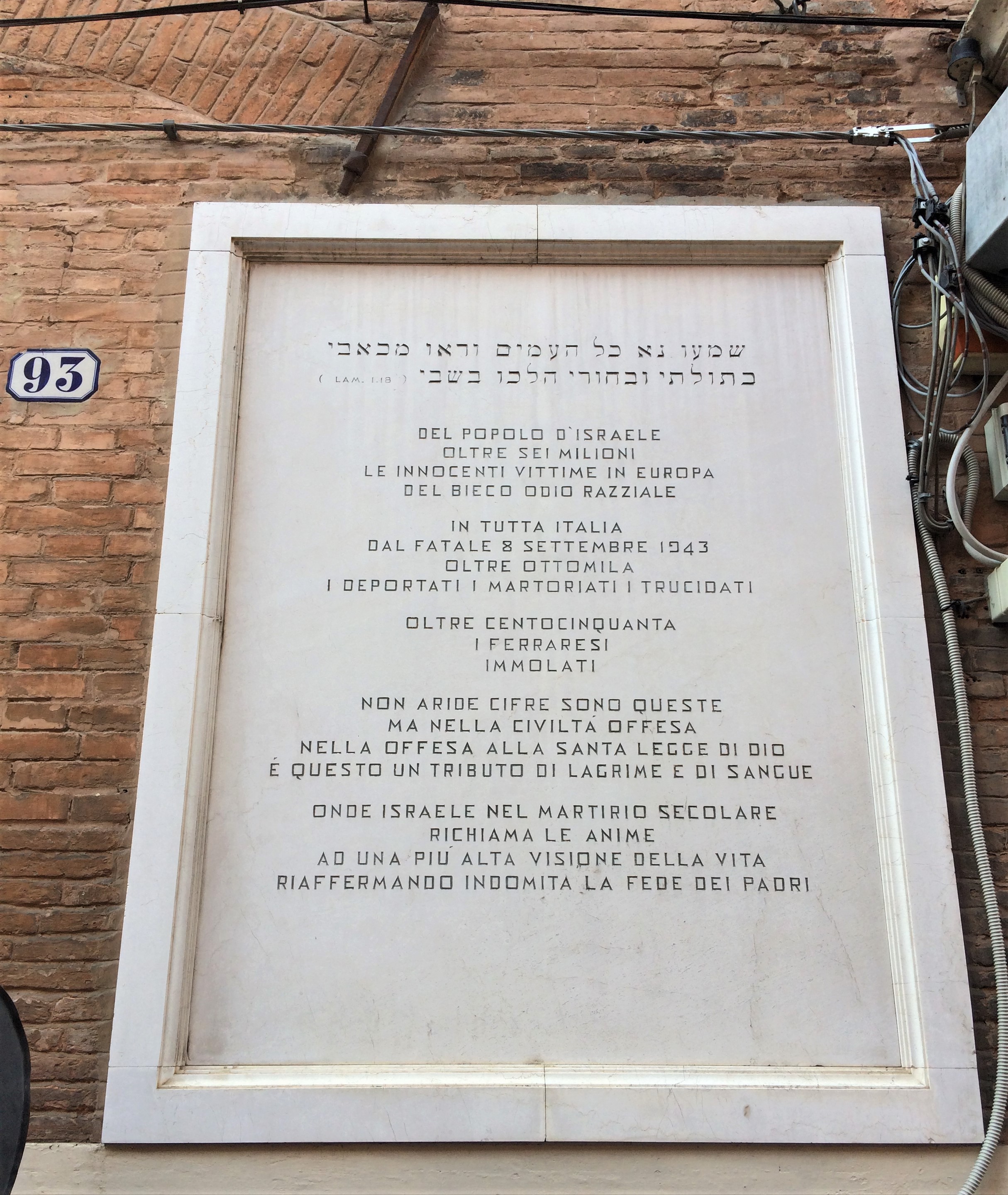

Sauf que sur le soleil persiste désormais la tache sombre portée par les plaques de la rue Mazzini, sur les murs de la synagogue, me détournant de toute innocence comme de toute légèreté.

Il allait falloir revenir, et savoir, et comprendre, et agir.

Car au fond tout cesse brutalement d’être simple quand on pense au jardin de Giorgio Bassani

________________________________________________________________________.

Didier Jouault pour Ydit-suit : Le Jardin de Giorgio Bassani, épisode 8/99, Chapitre 2 – fin. Je lui raconte que j’envoie des images…A suivre…

Tout le monde est en costume de rien : le ténor porte un jeans 51 trop serré, et ne retire ses mains des poches arrière que pour les notes les plus basses, les plus difficiles. Trois ou quatre parmi les musiciens consultent leurs messages pendant les courtes pauses ou hésitations du jeune chef d’orchestre :

Tout le monde est en costume de rien : le ténor porte un jeans 51 trop serré, et ne retire ses mains des poches arrière que pour les notes les plus basses, les plus difficiles. Trois ou quatre parmi les musiciens consultent leurs messages pendant les courtes pauses ou hésitations du jeune chef d’orchestre :

Une harpiste, genre anorexique mal guérie et comme maquillée en préraphaélite, on se demande si elle va pas se glisser entre les cordes, perdue vers les bas des tribunes, vérifie avec soin le vernis de ses ongles.

Une harpiste, genre anorexique mal guérie et comme maquillée en préraphaélite, on se demande si elle va pas se glisser entre les cordes, perdue vers les bas des tribunes, vérifie avec soin le vernis de ses ongles.

Au-delà de « La Mura », la ville-banlieue, les villes modernes, mais récentes, autrement dit : rien. Sauf une surprenante réinvention de la muraille en espace-promenade, au pied, au-dessus, vers les buissons et taillis du glacis ancien.

Au-delà de « La Mura », la ville-banlieue, les villes modernes, mais récentes, autrement dit : rien. Sauf une surprenante réinvention de la muraille en espace-promenade, au pied, au-dessus, vers les buissons et taillis du glacis ancien.

Après le dépliement des mèls, j’avais dicté debout des notes sur la journée, ce sont elles dont je me sers à présent, à défaut de rédiger alors le rapport de visite que d’ailleurs personne n’avait explicitement commandé. Ensuite, à la petite table rose, écouteurs dans les oreilles, j’avais lentement dîné de peu, mélange arrosé d’huile d’olive trouvée dans la cuisine et de verres bien secs de prosecco entre temps glacé au freezer, pardon, j’ai honte, mais après tout ce n’est qu’une piquette pétillante. Les messages de Paris, famille , amis, Agence, Cécile, Sergi, Mark n’exigeaient pas de réponse. J’avais trié d’un doigt pâteux quelques photos numériques, pour mon blog à diffusion restreinte. Je m’efforçais de le rédiger avec une régularité de pompier à l’entrainement, de plus en plus davantage par devoir de continuité que par plaisir de commencer, ça se mettait à ressembler à la vie banale, tout comme ce voyage.

Après le dépliement des mèls, j’avais dicté debout des notes sur la journée, ce sont elles dont je me sers à présent, à défaut de rédiger alors le rapport de visite que d’ailleurs personne n’avait explicitement commandé. Ensuite, à la petite table rose, écouteurs dans les oreilles, j’avais lentement dîné de peu, mélange arrosé d’huile d’olive trouvée dans la cuisine et de verres bien secs de prosecco entre temps glacé au freezer, pardon, j’ai honte, mais après tout ce n’est qu’une piquette pétillante. Les messages de Paris, famille , amis, Agence, Cécile, Sergi, Mark n’exigeaient pas de réponse. J’avais trié d’un doigt pâteux quelques photos numériques, pour mon blog à diffusion restreinte. Je m’efforçais de le rédiger avec une régularité de pompier à l’entrainement, de plus en plus davantage par devoir de continuité que par plaisir de commencer, ça se mettait à ressembler à la vie banale, tout comme ce voyage.

Mais un orage volumineux et bruyant pour rien m’en avait empêché. J’avais regagné le jardin trempé, (et même : j’avais regagné, trempé, le jardin) et je n’avais de nouveau croisé personne, ni logeuse ni chat.

Mais un orage volumineux et bruyant pour rien m’en avait empêché. J’avais regagné le jardin trempé, (et même : j’avais regagné, trempé, le jardin) et je n’avais de nouveau croisé personne, ni logeuse ni chat.

Tout le monde paraît marcher dans sa rue personnelle, acrobater sur son vélo, mener des courses légères pour traverser sans regarder ni tomber les rues pavées de pierres rondes, dures pour le passant. Dans le soleil, aujourd’hui comme hier, des fantômes de Ferrarais semblent revenus d’on ne sait quel désert de la mémoire.

Tout le monde paraît marcher dans sa rue personnelle, acrobater sur son vélo, mener des courses légères pour traverser sans regarder ni tomber les rues pavées de pierres rondes, dures pour le passant. Dans le soleil, aujourd’hui comme hier, des fantômes de Ferrarais semblent revenus d’on ne sait quel désert de la mémoire.

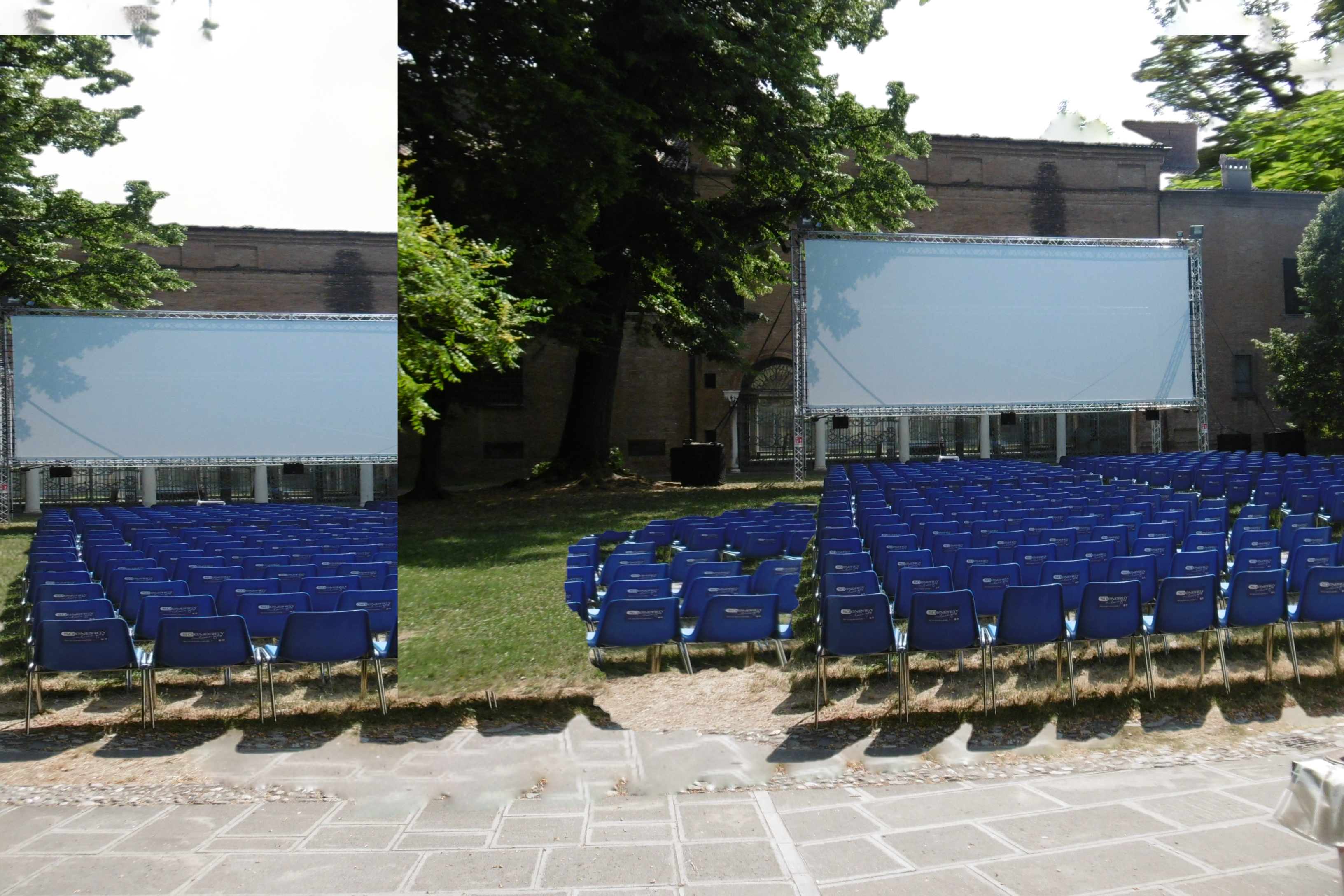

A vrai dire, il n’y a rien à regarder, sauf des croûtes usées sur des murs un peu traversés de failles encore discrètes, des meubles effondrés interdits d’accès par une corde rouge effilochée. Dehors, u faux cinéma de verdure, dédoublé par le soleil.

A vrai dire, il n’y a rien à regarder, sauf des croûtes usées sur des murs un peu traversés de failles encore discrètes, des meubles effondrés interdits d’accès par une corde rouge effilochée. Dehors, u faux cinéma de verdure, dédoublé par le soleil. C’est cela, pourtant, le tic-toc des balles, qui fait flotter sur ma mémoire un peu amoindrie catégorie dentelle, des lambeaux de souvenir de ce roman italien lu il y a au moins quarante ans. Par le i Phone, j’envoie à mes collègues Cécile et Sergi, puis à Mark aussi, ce que l’objectif peut saisir de l’espace, dont je décide qu’il doit être ce tennis dans «

C’est cela, pourtant, le tic-toc des balles, qui fait flotter sur ma mémoire un peu amoindrie catégorie dentelle, des lambeaux de souvenir de ce roman italien lu il y a au moins quarante ans. Par le i Phone, j’envoie à mes collègues Cécile et Sergi, puis à Mark aussi, ce que l’objectif peut saisir de l’espace, dont je décide qu’il doit être ce tennis dans «

Je me promets d’approfondir.

Je me promets d’approfondir.

Ici, on dit La Mura, sur les panneaux indicateurs, et dans les livres de Giorgio Bassani. Je ne connaissais Bassani que par un souvenir très lacunaire.

Ici, on dit La Mura, sur les panneaux indicateurs, et dans les livres de Giorgio Bassani. Je ne connaissais Bassani que par un souvenir très lacunaire.

Je m’étais donc résigné à ne pas tenter de partir avec la tasse, bien qu’elle portât le monogramme du musée, bonne prise « de terre et de mer » comme ils écrivent ici, un peu partout, fiers de leurs marécages d’origine. Chez moi, Edith et les filles (Édith seule à présent) se moquent de ma collection un peu plus stupide que déplacée, trois étagères de tasses à ristretto, toutes munies de leur logo unique, de préférence prestigieux, villes de voyages.

Je m’étais donc résigné à ne pas tenter de partir avec la tasse, bien qu’elle portât le monogramme du musée, bonne prise « de terre et de mer » comme ils écrivent ici, un peu partout, fiers de leurs marécages d’origine. Chez moi, Edith et les filles (Édith seule à présent) se moquent de ma collection un peu plus stupide que déplacée, trois étagères de tasses à ristretto, toutes munies de leur logo unique, de préférence prestigieux, villes de voyages.

D’accord, tout ça ne simplifie pas le ménage, mais Cidalia ( trois heures trois fois par semaine, 18 euros de l’heure, tarif parisien ) s’est habituée.Cidalia n’est pas la

D’accord, tout ça ne simplifie pas le ménage, mais Cidalia ( trois heures trois fois par semaine, 18 euros de l’heure, tarif parisien ) s’est habituée.Cidalia n’est pas la