La vieille « synagogue espagnole »rue VITTORIA, et l’une des ces implacables plaques de FERRARA. L’ensemble menace ruine. Des poutres se déguisent en échafaudage pour sauver un mur. Au coin de rue en face, un bistrot assez minable, une terrasse crasseuse, la patronne ( il n’y a qu’elle pour s’asseoir avec cette arrogance des très médiocres). Elle m’observe avec un regard où la défiance déjà s’efface au profit d’une haine sans raison, les pires.

Hormis cette petite plaque très discrète, très dégradée,

en voie d’effondrement, nul signe de ce que fut ici installée, vivante,

La Synagogue Espagnole.

J’ai aussi en mémoire l’école juive où enseigna BASSANI,

J’ai aussi en mémoire l’école juive où enseigna BASSANI,

avant la fuite à Rome, et la clandestinité. La tenancière immobile explose la méfiance tenace et destructrice de ceux pour qui toute allusion à ce passé-là contient les risques d’une facture présentée par l’Histoire et ses revenants : ici on ne trouvera donc rien, pas d’enseigne, pas de lettres, ni bois ni charbon, ni vin, ni pain, ni sel, ni eau, rien.

Rien, sauf le regard en absinthe d’une bistrotière, et sa haine intuitive.

Je m’arrête devant la façade, la parcours du regard, j’inventorie l’étendue de ce déni. La patronne du bar m’observe, hargneuse. Je fais des photos de la plaque, de détails, en vitesse, images troubles.

Depuis l’extrémité de la ruelle survient le garçon qui, sans doute, reprend son service.  Un « diable » ( !) le précède, obliquement chargé de bières, et bousculé par ces imbattables pierres rondes du pavé, signature de Ferrera. Il entrouvre la porte si délabrée de l’ex-synagogue abandonnée depuis 75 ans, et entreprend de répartir son chargement entre la réserve du bar, et un cellier clandestin qui apparaît, brumeux et gris, sous une ampoule accrochée à une poutre portant des caractères hébreux, dans ce qui fut le vestibule de la synagogue.

Un « diable » ( !) le précède, obliquement chargé de bières, et bousculé par ces imbattables pierres rondes du pavé, signature de Ferrera. Il entrouvre la porte si délabrée de l’ex-synagogue abandonnée depuis 75 ans, et entreprend de répartir son chargement entre la réserve du bar, et un cellier clandestin qui apparaît, brumeux et gris, sous une ampoule accrochée à une poutre portant des caractères hébreux, dans ce qui fut le vestibule de la synagogue.  Cellier clandestin. Dépôt volé. Encore une fois l’espace accaparé…

Cellier clandestin. Dépôt volé. Encore une fois l’espace accaparé…  » Aryanisation » a-t-on dit en France.

» Aryanisation » a-t-on dit en France.

On me connaît : j’en profite pour regarder. Je regarde tout ce qui se dévoile et qu’on cache, depuis soixante-dix ans bientôt.

L’intérieur est très sombre, sale, désordonné. Deux ou trois étagères de mauvaise fortune et piètre facture, des lambris déposés assortis de toiles d’araignées, surtout des piles de cartons emplis de canettes, un peu de conserves, des saucissons pendus à une planche, protégés par du film plastique.

Au plus loin du regard, des piles de vieux journaux que les conservateurs du Musée de la Résistance n’ont pas dépouillés, puis enfermés sous des pochettes plastiques jaunies, à la découpe, ou qui sont trop récents ? A droite, sur une petite commode aux pieds fragiles, des bocaux de fruits d’été, cueillis jadis et naguère au-delà de La Mura, et quelques légumes indéfinissables, l’étiquette s’est empoussiérée, maintenant illisible. Je me dis soudain, et soudain gelé dans l’immobile, qu’ils lisaient ces journaux, qu‘ils allaient ouvrir ces boîtes, quand les camions gris se sont arrêtés au bout de le rue étroite, un soir de 43.

La vieille, sur la terrasse du bistrot, tire avec une force agacée sur sa cigarette. Je comprends qu’elle lui crie, au garçon, de se hâter, et qu’elle n’ose m’affronter.  Approchant davantage, au point de pénétrer une minute à l’intérieur autrement que du regard, j’essaie des photos du dedans, les volant à la volée. Le jeune homme joue au livreur sympathique- modèle depuis démultiplié par nos usages de « confinés » consommateurs. Lors de son dernier, sans doute, aller-retour, il prend tout son temps, écarte la porte au plus qu’il le peut, s’efface presque pour me laisser photographier.

Approchant davantage, au point de pénétrer une minute à l’intérieur autrement que du regard, j’essaie des photos du dedans, les volant à la volée. Le jeune homme joue au livreur sympathique- modèle depuis démultiplié par nos usages de « confinés » consommateurs. Lors de son dernier, sans doute, aller-retour, il prend tout son temps, écarte la porte au plus qu’il le peut, s’efface presque pour me laisser photographier.

Merci, mon gars.

La vieille crie plus fort, s’agite, s’inquiète : qu’est ce que c’est ce type ? Une descente d’architecte de la ville ? Le fisc ? La concurrence déloyale ? Pire : un de la Communauté ? Elle croyait pourtant avoir fait ce qu’il faut pour annexer la ruine sans le moindre petit bail. Pire encore, un mouchard? Un de ceux-là, qui s’occupent encore de cette si ancienne histoire de la prétendue dette qu’on aurait pour ceux de 43 ? On pourrait tout de même passer à autre chose, à force, non, au lieu de toujours ressasser le passé, ils n’ont donc rien pour s’occuper ailleurs ?

Font chier, ont toujours fait chier d’une manière ou d’une autre,

Font chier, ont toujours fait chier d’une manière ou d’une autre,

depuis toujours, ceux-là…

L’atmosphère exprime soudain l’angoisse, la précipitation, l’orage qui vient, mais on ne sait pas lequel, l’imminence toujours renouvelée, l’orage de toujours depuis les exils premiers, comme si on avait toujours connu l’exil, comme si l’exil était un territoire de naissance, et la survenue encore écartée, mais possible toujours, un surgissement de ces hommes sautant des camions la tête couverte d’un noir bonnet à tête de mort.

Très lentement je m’éloigne, résistant au désir de m’asseoir à la terrasse, commander un Spritz, interroger la patronne de façon provocante sur ces murs-là, ces journaux du temps, les bocaux d’ici , vous savez d’où ça vient, des cornichons? ? Et les saucissons ? Tous ces mélanges obscènes…

Mais j’ai rendez-vous avec l’inimitable NERO-le-guide.

Ville, piétons, vélos.

Couleurs, mouvements, sourires , passages, de jour Ferrera est une expression pure de la simple joie de vivre.

Ville, piétons, vélos.

Ville, vélos, un très belle et très fine s’arrête, pied au sol, instable, dos tiré, c’est difficile de téléphoner sans descendre du vélo, un peu trop grand, et pourquoi cette quasi gamine s’autorise-t-elle à prendre possession de mon paysage, drapée dans le réel comme un cheval de course noyé dans les hautes herbes du Wyoming ?

La scène me rappelle quelque chose, mais ici tout rappelle tout, parce que dans ce quartier d’Histoire, l’Histoire n’invente plus d’avenir, elle vit dans le vif du passé, l’Histoire, elle s’y vautre dans sa fange, le passé toujours présent, ou dans son désastre, selon les visiteurs.

Devant le monde, ici comme ailleurs, je me sens parfois comme un facteur sans bicyclette et qui ne saurait pas très bien lire les adresses.

Apaisé (un peu vite, dirait Sergi) (on voit bien grâce à quel vélo, dirait Mark) (mais quelle importance ? demanderait Cécile), colère écartée, je poursuis mon chemin vers ce que je connais déjà, mais décide d’entrer dans cette grande librairie du bel immeuble XVIIIè, au coin de via Mazzini et Piazza Trento Vieste.

Depuis des jours, à Ferrare, « Fondation Bassani » mutique « Casa Bassani » introuvable, j’avais le sentiment que la présence de Bassani avait peu à peu disparu, à son tour. Au premier étage, ici, cependant, tout un rayon explose ; toute l’œuvre en plusieurs éditions, originale ou poche, les textes regroupés ou dans la reproduction de la forme princeps. Une ou deux versions anglaises, car les Anglaises sur le continent toujours lisent. Sur une table, deux piles d’une épaisse biographie sortie deux mois plus tôt.

Au mur la célèbre affiche du film. J’aurais envie de glisser au moins une photo de mon Jardin à moi, celui-ci d’ici.

Au mur la célèbre affiche du film. J’aurais envie de glisser au moins une photo de mon Jardin à moi, celui-ci d’ici.

Une libraire s’approche, qui parle un Français plutôt bon, et agréable.

« Toujours Bassani, encore Le Roman de Ferrare, dit-elle, grognon, yeux au ciel. Je me demande comment on peut encore lire Bassani ? Ses descriptions ringardes, son récit étiré comme un bout de guimauve vanille, vous ne trouvez pas ? Ses rebondissements différés mais téléphonés, les héros si tellement héroïques et caricatures, qui se cherchent des raisons de parler comme une vieille guenon poursuit ses puces et ne les trouve pas, et surtout, alors là, vraiment,

« Toujours Bassani, encore Le Roman de Ferrare, dit-elle, grognon, yeux au ciel. Je me demande comment on peut encore lire Bassani ? Ses descriptions ringardes, son récit étiré comme un bout de guimauve vanille, vous ne trouvez pas ? Ses rebondissements différés mais téléphonés, les héros si tellement héroïques et caricatures, qui se cherchent des raisons de parler comme une vieille guenon poursuit ses puces et ne les trouve pas, et surtout, alors là, vraiment,  par-dessus tout, les bordées de la bonne conscience en fer blanc, ceinture et bretelle, pontifiant garanti Résistance et judéité, tout le blabla sur les bourgeois juifs et les fascistes, les faux semblants de la vérité vraie à la dimension de l’immense Bassani, ça fatigue, pas vous ?.. »

par-dessus tout, les bordées de la bonne conscience en fer blanc, ceinture et bretelle, pontifiant garanti Résistance et judéité, tout le blabla sur les bourgeois juifs et les fascistes, les faux semblants de la vérité vraie à la dimension de l’immense Bassani, ça fatigue, pas vous ?.. »

Un Français vraiment bon-pointe d’accent.

Volontiers, je l’inviterais à dîner, sans rire, à bavarder sur un banc ou sous l’arcade, et même à parcourir l’infernal festival de rue, parce que j’ai pour les contradicteurs un authentique désir de comprendre, et – parfois- un appétit féroce. Mais je pars aujourd’hui, bientôt, en fin d’après-midi, finis les dîners au Vieux Ghetto ou au Gourmet Burger. Une autre raison pour revenir, pour elle ? Le dîner avec une libraire au Français vif et agréable, mais anti Bassanienne basiste ? On argumenterait, on citerait comme ici de faux passages, des interviewes imaginées, on exagérerait de fautives lectures, on manigancerait (en se regardant de biais) des séquences biographiques menteuses, des citations détournées, inventées même, en se mêlant un peu les doigts autour du troisième Spritz. Elle regarderait mes documents, invraisemblables car fournis par NERO.  On se traiterait de coquins, de fiéffés, de félins, de Scapin, de t’exagères pas quand même un peu, ça c’est plutôt du Pasolini, on marcherait, on irait voir les ombres mobiles de La Mura, on demanderait Tu reviens souvent à Ferrare? On répondrait que jusqu’à présent pas beaucoup, mais tout peut changer, on boirait au retour du lambrusco glacé à la terrasse du Roma qui allait fermer ?

On se traiterait de coquins, de fiéffés, de félins, de Scapin, de t’exagères pas quand même un peu, ça c’est plutôt du Pasolini, on marcherait, on irait voir les ombres mobiles de La Mura, on demanderait Tu reviens souvent à Ferrare? On répondrait que jusqu’à présent pas beaucoup, mais tout peut changer, on boirait au retour du lambrusco glacé à la terrasse du Roma qui allait fermer ?

Assez rêvé. Prétexte. On passe. Dommage. Partons. Mais. On ne peut quand même pas tout faire soi-même.

___________________________________________________________________________

Didier Jouault pour : YDIT-suit : Le Jardin de Giorgio Bassani, épisode 81/99, Chapitre 26 – milieu. Son récit étiré comme un pot de guimauve vanille. A suivre…le 2 mai ( le 1er, repos!)

De toute façon, écrivait le bon vieil Emmanuel Kant, si tu connais pas l’autre, tu connaîtras encore moins ta propre conscience, donc démène-toi, laisse tomber l’urgence, regarde juste le film intérieur. Ou était-ce Rank ?

De toute façon, écrivait le bon vieil Emmanuel Kant, si tu connais pas l’autre, tu connaîtras encore moins ta propre conscience, donc démène-toi, laisse tomber l’urgence, regarde juste le film intérieur. Ou était-ce Rank ?

Dans ce jour lent, j’ai le sentiment que tout se décline par deux. Reste de vin au Vieux Ghetto ?

Dans ce jour lent, j’ai le sentiment que tout se décline par deux. Reste de vin au Vieux Ghetto ?

Le bruit du temps, 2021)

Le bruit du temps, 2021) sur la table ronde du jardin rose, mais pas de trace de Silvia, bien sûr, et je suis dans mon jardin, qui est à peine le sien, protégé du solide portail, au milieu du quartier, au milieu des marques de l’ancien Castrum romain dont les lignes se dessinent encore nettement sur les vues de GoogleEarth, au milieu des anciens doubles bras du fleuve Pô qui faisaient de Ferrare une île avant qu’on déplace son cours, au milieu de La Mura.

sur la table ronde du jardin rose, mais pas de trace de Silvia, bien sûr, et je suis dans mon jardin, qui est à peine le sien, protégé du solide portail, au milieu du quartier, au milieu des marques de l’ancien Castrum romain dont les lignes se dessinent encore nettement sur les vues de GoogleEarth, au milieu des anciens doubles bras du fleuve Pô qui faisaient de Ferrare une île avant qu’on déplace son cours, au milieu de La Mura.

Dans la rue, au sol, des cartes.

Dans la rue, au sol, des cartes.  Je m’approche, la mine la plus paisible et intéressée qu’on peut. Demande si : c’est ouvert ? Il interrompt son appel au smartphone : nettement, non. Il me sourit comme ferait la vieille gardienne du cimetière hébraïque : » pas de kippa ? » . Ému par le ratage que je pressens j’insiste. On voit qu’il peut s’irriter, décider de ne pas comprendre, faire mine de s’indigner, d’appeler les carabinieri, le rabbin, les Francs-Maçons de Ferrare, les fantômes des fascistes, d’arrêter des vélos,

Je m’approche, la mine la plus paisible et intéressée qu’on peut. Demande si : c’est ouvert ? Il interrompt son appel au smartphone : nettement, non. Il me sourit comme ferait la vieille gardienne du cimetière hébraïque : » pas de kippa ? » . Ému par le ratage que je pressens j’insiste. On voit qu’il peut s’irriter, décider de ne pas comprendre, faire mine de s’indigner, d’appeler les carabinieri, le rabbin, les Francs-Maçons de Ferrare, les fantômes des fascistes, d’arrêter des vélos,

mort subite. Pour longtemps( et ma vie est désormais brève) la synagogue, en travaux depuis sept ans, sera close à l’incroyant que je suis. Lors du précédent séjour à Ferrare, le cimetière juif s’était refusé, et pourtant cette fois j’y ai passé deux heures. Espérons, espérons, espérons,

mort subite. Pour longtemps( et ma vie est désormais brève) la synagogue, en travaux depuis sept ans, sera close à l’incroyant que je suis. Lors du précédent séjour à Ferrare, le cimetière juif s’était refusé, et pourtant cette fois j’y ai passé deux heures. Espérons, espérons, espérons,

Plaque usée ; toute en majuscules d’un graveur peu adroit mais attentif.

Plaque usée ; toute en majuscules d’un graveur peu adroit mais attentif.

Ils ont eu de ces fous rires de jeunes gens dont les parents ont payé le dîner avant de partir en week-end à La Baule.

Ils ont eu de ces fous rires de jeunes gens dont les parents ont payé le dîner avant de partir en week-end à La Baule.  En vérité pour continuer leur manigance, ça se voit que c’est très goûteux, on a compris où ça risquerait de conduire, s’ils ne veillaient pas sur eux-mêmes, et chacun sur soi, comme une duègne sur son Infante. Leur sourire n’est pas une offense aux fantômes du ghetto : depuis toujours les chants et les danses des Séfarades ont empli la synagogue d’ici, ou les heures de prière de grands airs de fête, non, Mangeclous ?

En vérité pour continuer leur manigance, ça se voit que c’est très goûteux, on a compris où ça risquerait de conduire, s’ils ne veillaient pas sur eux-mêmes, et chacun sur soi, comme une duègne sur son Infante. Leur sourire n’est pas une offense aux fantômes du ghetto : depuis toujours les chants et les danses des Séfarades ont empli la synagogue d’ici, ou les heures de prière de grands airs de fête, non, Mangeclous ?

On traverse des pénombres, les lampadaires sont eux aussi en week-end à La Baule, peut-être ?

On traverse des pénombres, les lampadaires sont eux aussi en week-end à La Baule, peut-être ?

pendant ce temps a débarrassé, empoché le généreux pourboire.

pendant ce temps a débarrassé, empoché le généreux pourboire.  Mais la serveuse Julia ne tourne pas à droite rue Belfiori, et ne passe donc pas devant le jardin rose.

Mais la serveuse Julia ne tourne pas à droite rue Belfiori, et ne passe donc pas devant le jardin rose.

Même si réapparait aussitôt la question de la langue, avec SILVIA, d’autant que le menu, pour abrégé qu’il soit, ne présente que des spécialités régionales, aux prix et aux saveurs incomparables. Tout aussi vite on sait que le sujet du langage reste secondaire s’il ne s’agit que de s’entendre sur l’essentiel : le choix du vin, l’usage des heures à venir – et rien d’autre, surtout rien de plus, on ne voit pas du tout ce qu’il faudrait anticiper, tout est inscrit, prévu. Et cependant tout à fait imprévisible, peut-être ? Sauf que.

Même si réapparait aussitôt la question de la langue, avec SILVIA, d’autant que le menu, pour abrégé qu’il soit, ne présente que des spécialités régionales, aux prix et aux saveurs incomparables. Tout aussi vite on sait que le sujet du langage reste secondaire s’il ne s’agit que de s’entendre sur l’essentiel : le choix du vin, l’usage des heures à venir – et rien d’autre, surtout rien de plus, on ne voit pas du tout ce qu’il faudrait anticiper, tout est inscrit, prévu. Et cependant tout à fait imprévisible, peut-être ? Sauf que.

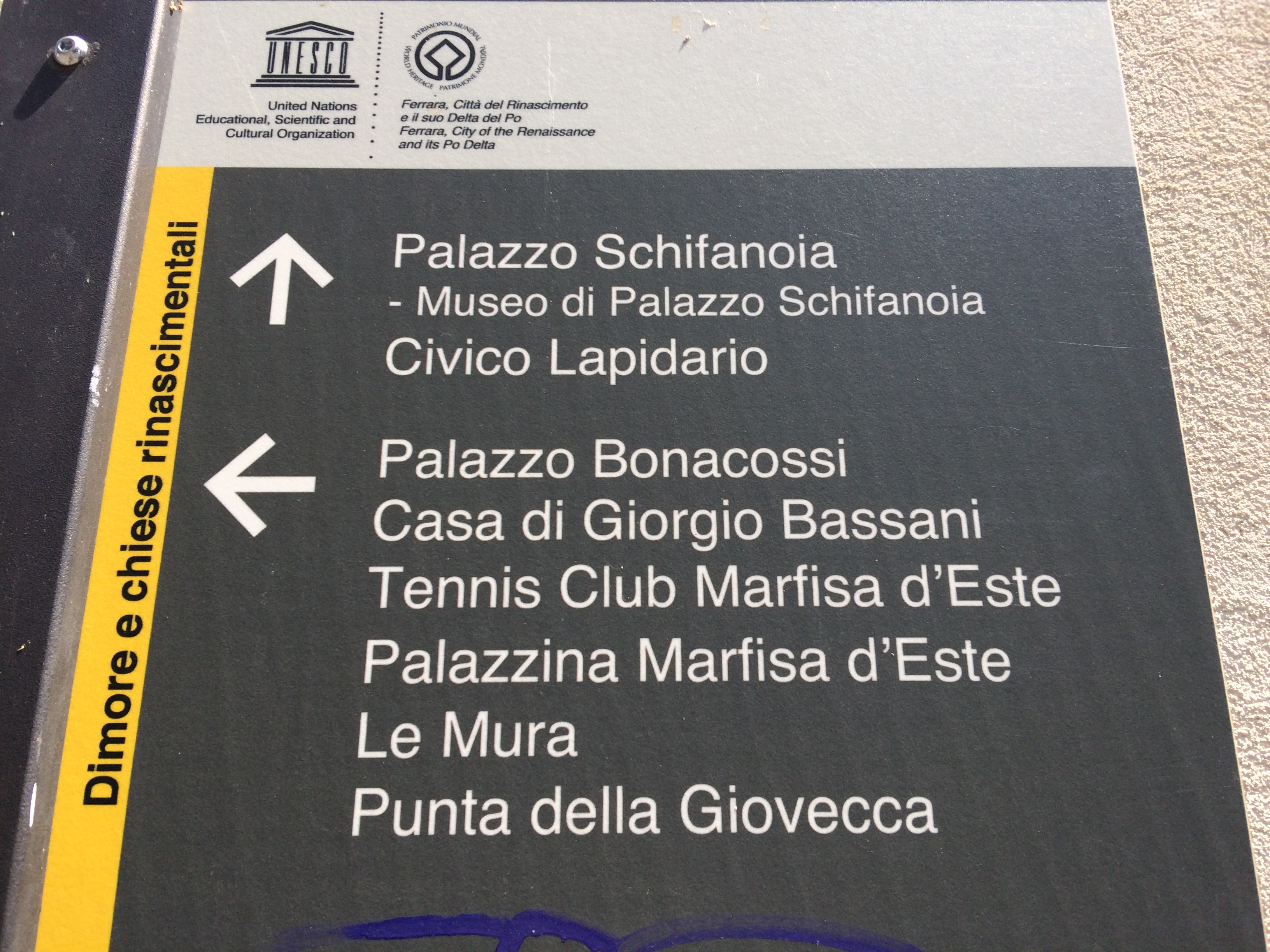

ovale des grappes au sein de la vigne, ovale des œufs durs doucement alignés naguère sur les comptoirs en zinc des bistrots, et un ballon de côtes, Patron, et tant d’ovales figurant un sexe sommaire, tel que dessiné par des artistes prébubères d’avant le porno, y compris sur les panneaux signalétiques prétendant diriger vers la maison de Bassani…

ovale des grappes au sein de la vigne, ovale des œufs durs doucement alignés naguère sur les comptoirs en zinc des bistrots, et un ballon de côtes, Patron, et tant d’ovales figurant un sexe sommaire, tel que dessiné par des artistes prébubères d’avant le porno, y compris sur les panneaux signalétiques prétendant diriger vers la maison de Bassani…

C’est un choix radicalement opposé au verbiage amoureux, tout bâti de pratique phatique sinon déjà phallique, certes, ça tombe bien, on n’est pas là pour ça. Notice ? Encore ? On va finir par se lasser… ? Allons-y, mais une brève cette fois, juste pour l’encadré de la note : » Étoiles dans l’assiette«

C’est un choix radicalement opposé au verbiage amoureux, tout bâti de pratique phatique sinon déjà phallique, certes, ça tombe bien, on n’est pas là pour ça. Notice ? Encore ? On va finir par se lasser… ? Allons-y, mais une brève cette fois, juste pour l’encadré de la note : » Étoiles dans l’assiette«

profitant du délai pris par le partenaire de jeu afin de rédiger son message, on n’a pas tant de doigts pour tant de plaisirs simultanés, anchois et clavier. Ils ajoutent la mimique, grimaces et gestes, pour souligner :

profitant du délai pris par le partenaire de jeu afin de rédiger son message, on n’a pas tant de doigts pour tant de plaisirs simultanés, anchois et clavier. Ils ajoutent la mimique, grimaces et gestes, pour souligner :

A Mantoue, les gâteaux à 2 euros, près de la place aux Erbes, je m’en souviens. A l’intérieur de quelques volumes, les marque-pages sont faits de cartes postales, de cartons d’invitation à des vernissages, même deux factures de librairie. Plusieurs photos, que je veille à ne pas déplacer après les avoir regardées. Aucune d’entre elles ne monte Silvia, ce qui recule encore le moment d’apprendre quoi que ce soit sur elle – dans la mesure où une photo exprime autre chose que les intentions du photographe.

A Mantoue, les gâteaux à 2 euros, près de la place aux Erbes, je m’en souviens. A l’intérieur de quelques volumes, les marque-pages sont faits de cartes postales, de cartons d’invitation à des vernissages, même deux factures de librairie. Plusieurs photos, que je veille à ne pas déplacer après les avoir regardées. Aucune d’entre elles ne monte Silvia, ce qui recule encore le moment d’apprendre quoi que ce soit sur elle – dans la mesure où une photo exprime autre chose que les intentions du photographe.

Bref, on ne voit quasiment rien sauf l’homme, et tout le reste doit s’imaginer à partir d’indices, on croirait un bon roman XXème. Ce qui frappe : les cernes profonds, l’épaisseur de longs sourcils, la moustache dense descendue jusqu’en bas de joues et- plus que tout ça –la masse épaisse de cheveux très frisés, extrêmement blancs, formés en une sorte de boule ronde autour du crâne lisse en son centre, tonsuré par le temps.

Bref, on ne voit quasiment rien sauf l’homme, et tout le reste doit s’imaginer à partir d’indices, on croirait un bon roman XXème. Ce qui frappe : les cernes profonds, l’épaisseur de longs sourcils, la moustache dense descendue jusqu’en bas de joues et- plus que tout ça –la masse épaisse de cheveux très frisés, extrêmement blancs, formés en une sorte de boule ronde autour du crâne lisse en son centre, tonsuré par le temps.

(1), la clandestinité urbaine et civilisée, un espace du secret qui rappelait à Giorgio (quand il s’en souvenait, de moins en moins, puis plus du tout ) ses propres secrets, et ses propres dangers. Encore une existence sauvée par le mensonge, comme dans la clandestinité à Rome, en 44. ALZHEIMER de l’amour, perte des mémoires sociales, ALZHEIMER, Docteur Folamour .

(1), la clandestinité urbaine et civilisée, un espace du secret qui rappelait à Giorgio (quand il s’en souvenait, de moins en moins, puis plus du tout ) ses propres secrets, et ses propres dangers. Encore une existence sauvée par le mensonge, comme dans la clandestinité à Rome, en 44. ALZHEIMER de l’amour, perte des mémoires sociales, ALZHEIMER, Docteur Folamour .

encore avant un jeune couple néerlandais, Peter et Maria, ébahis de soleil et de vins et de leurs propres corps nus dans l’ombre du premier étage,

encore avant un jeune couple néerlandais, Peter et Maria, ébahis de soleil et de vins et de leurs propres corps nus dans l’ombre du premier étage, fenêtre ouverte sur le jardin désert, encore auparavant, un congrès de joyeux amis en goguette et dûment cravatés,

fenêtre ouverte sur le jardin désert, encore auparavant, un congrès de joyeux amis en goguette et dûment cravatés,  représentants de commerce sans doute, entassés dans le BnB… etc.

représentants de commerce sans doute, entassés dans le BnB… etc. Au jardin encore secret dans la maison enfin trouvée de Giorgio Bassani ? Moi, si je m’en émeus, Sylvia s’en fiche un peu. Merci l’alexandrin, ça rassure au passage, diérèse comprise.

Au jardin encore secret dans la maison enfin trouvée de Giorgio Bassani ? Moi, si je m’en émeus, Sylvia s’en fiche un peu. Merci l’alexandrin, ça rassure au passage, diérèse comprise.

Ainsi sont les usages, en temps de crise, c’est-à-dire de touristes, car, eux au moins, et sont à l’heure ( deux services possibles) et consomment n’importe quoi même à ce prix-là (ici, on a deux cartes, celle d’été, courte et chère, celle d’hiver belle et bon marché : réservée aux Résidents). Après tout, tiens, d’ailleurs, rien n’oblige au ghetto. Les meilleurs restaurants sont dans l’autre moitié de la ville où les plus pauvres touristes ne vont pas le soir, les restaurants chics des hôtels, ou les auberges cossues pour vrais Ferrarais, rien n’oblige si ce n’est l’étrange succession, depuis le début, et comme une promesse faite, de signaux référant à l’histoire juive de Ferrare. Puis, ça se voit, quand on arrive, Silvia compte parmi les habituées.

Ainsi sont les usages, en temps de crise, c’est-à-dire de touristes, car, eux au moins, et sont à l’heure ( deux services possibles) et consomment n’importe quoi même à ce prix-là (ici, on a deux cartes, celle d’été, courte et chère, celle d’hiver belle et bon marché : réservée aux Résidents). Après tout, tiens, d’ailleurs, rien n’oblige au ghetto. Les meilleurs restaurants sont dans l’autre moitié de la ville où les plus pauvres touristes ne vont pas le soir, les restaurants chics des hôtels, ou les auberges cossues pour vrais Ferrarais, rien n’oblige si ce n’est l’étrange succession, depuis le début, et comme une promesse faite, de signaux référant à l’histoire juive de Ferrare. Puis, ça se voit, quand on arrive, Silvia compte parmi les habituées.

On peut parler musées ou jardins. Pour commencer. Parler de Ferrare la souple.

On peut parler musées ou jardins. Pour commencer. Parler de Ferrare la souple.

Terrible dans son évidence jusque-là clandestine à mes yeux, la maison n’a besoin de rien d’autre que ceci : murs jaunes, traces de plâtre, encadrement fatigué des fenêtres, sonnettes à l’ancienne disposées en ribambelle verticale

Terrible dans son évidence jusque-là clandestine à mes yeux, la maison n’a besoin de rien d’autre que ceci : murs jaunes, traces de plâtre, encadrement fatigué des fenêtres, sonnettes à l’ancienne disposées en ribambelle verticale

Peu importe, diraient Sergi, ou Mark, ou Cécile : les plaques des assassinés, sur les murs, victimes d’explosion à Bologne, fusillés à Modène, déportés à Ferrare, ce sont comme autant de plaques d’une maladie de Parkinson de la société.

Peu importe, diraient Sergi, ou Mark, ou Cécile : les plaques des assassinés, sur les murs, victimes d’explosion à Bologne, fusillés à Modène, déportés à Ferrare, ce sont comme autant de plaques d’une maladie de Parkinson de la société. Elle part faire des courses. Je regarde la montre, oui, c’est son heure. Depuis mon arrivée, nous ne nous sommes pas vraiment vus.

Elle part faire des courses. Je regarde la montre, oui, c’est son heure. Depuis mon arrivée, nous ne nous sommes pas vraiment vus.

A Ferrare comme à Venise on erre, on se perd, et on retrouve le Canal, ou La Mura, partout, on ne reste pas comme un lion dans sa cage, expérimentant les douloureuses limites de l’existence, mais on est comme un visiteur heureux qui explore son Eden, son jardin, imaginaire et vivant. Son plaisir : sa prison.

A Ferrare comme à Venise on erre, on se perd, et on retrouve le Canal, ou La Mura, partout, on ne reste pas comme un lion dans sa cage, expérimentant les douloureuses limites de l’existence, mais on est comme un visiteur heureux qui explore son Eden, son jardin, imaginaire et vivant. Son plaisir : sa prison.

Poussé dans le dos par les cauchemars des fusils, et la veille assoupie des soldats d’hier, je sens comme les sifflements des souvenirs qu’on tire à balles réelles et à bout portant derrière mon dos, je file, je fuis, j’essuie, j’y suis ? Effrayé, effaré ?

Poussé dans le dos par les cauchemars des fusils, et la veille assoupie des soldats d’hier, je sens comme les sifflements des souvenirs qu’on tire à balles réelles et à bout portant derrière mon dos, je file, je fuis, j’essuie, j’y suis ? Effrayé, effaré ?

La certitude visible et protectrice de la Mura, sa masse roux vert, me rassurent. Ici l’horizon est proche et immobile, la clôture apaise sa certitude. C’est le piège dans lequel nous vivons tous, le désir de rester protégés, le désir imbécile qui affadit tous les autres, dont celui de sortir en pleine terre, en pleine lune, exposé à toutes les surprises, explosé peut-être.

La certitude visible et protectrice de la Mura, sa masse roux vert, me rassurent. Ici l’horizon est proche et immobile, la clôture apaise sa certitude. C’est le piège dans lequel nous vivons tous, le désir de rester protégés, le désir imbécile qui affadit tous les autres, dont celui de sortir en pleine terre, en pleine lune, exposé à toutes les surprises, explosé peut-être.

(1)

(1)

Travailleur quasi de luxe. Fils de riche.

Travailleur quasi de luxe. Fils de riche.

Sans doute, chaque jour, des Ferrarais passent ici, marchent devant, et bavardent des touristes en Lacoste rouge/crocodile vert, des joueurs du tennis voisin, des vieilles déguisées en concierges pour hôtels désaffectés ou musées vides.

Sans doute, chaque jour, des Ferrarais passent ici, marchent devant, et bavardent des touristes en Lacoste rouge/crocodile vert, des joueurs du tennis voisin, des vieilles déguisées en concierges pour hôtels désaffectés ou musées vides.

Notre image commune de cet univers occidental, premier quart du premier siècle de ce millénaire : exhibitionnisme généralisé du dedans et du dehors. Mais ça ne prétend dire qu’une chose, toujours la même, si petite, note pour Agence ou rotondités affinées du short : MOI.

Notre image commune de cet univers occidental, premier quart du premier siècle de ce millénaire : exhibitionnisme généralisé du dedans et du dehors. Mais ça ne prétend dire qu’une chose, toujours la même, si petite, note pour Agence ou rotondités affinées du short : MOI.