Note de Madame Frédérique

Bien sûr, et je n’aurais pas imaginé notre travail commun autrement, mon ex-patron ne me disait pas tout de lui, sa vie, ses diverses façons d’être ou d’avoir, en dehors de nos échanges quotidiens souvent nombreux, parfois tardifs (Assistante personnelle, beaux aspects, beaux regards sur ce qui se passe vraiment et où, mais aussi gestion délicate du temps, contraintes lourdes. Tout de même pas Céleste Albaret, et d’ailleurs il ne s’agissait pour Y.d’I. que de diriger, pas d’écrire.)

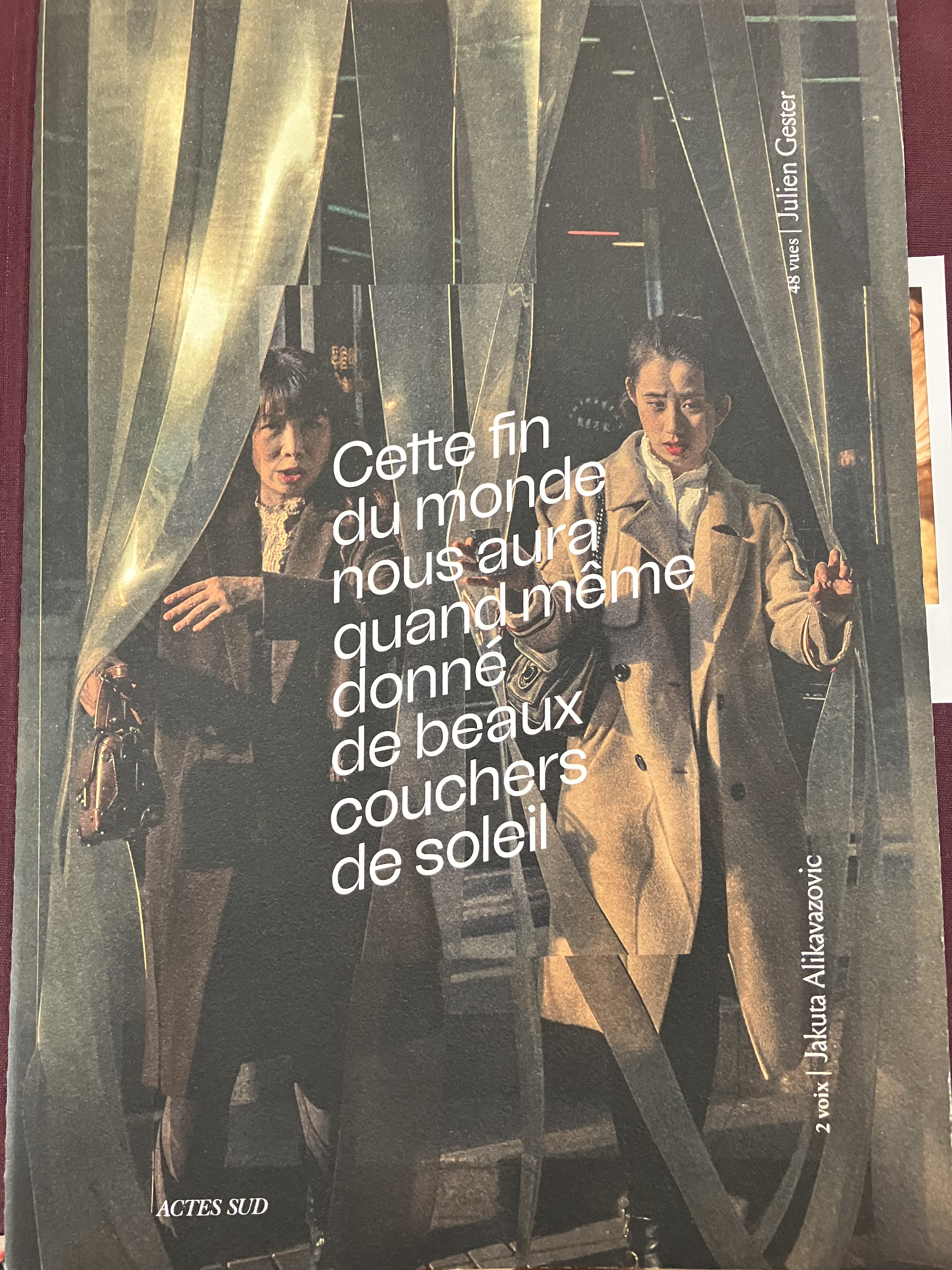

Mais la progression dans mes lectures du volumineux paquet « Lettre de A. »- et quelques mises au net rendues indispensables par l’état des documents, produisent une indéniable sensation de perplexité. Par exemple, je suppose qu’un éditeur sans doute aurait supprimé le texte qui suit- dont le lien avec la narration paraît assez ténu ( mais- parce que j’ai consulté sa « Saison II, Le Jardin de Giorgio Bassani »- j’observe que le procédé est constant. Ainsi, dans « Le Jardin… » assiste-t-on au siège de la ville de Malte par les Ottomans, ou suit-on le story-board d’un film américain qui raconte l’opiniâtreté d’une espionne de la CIA, finissant par la mort de Ben Laden ( le titre m’échappe)(Mme F .)

Le récit de la petite boite en bois avec balle , histoire trouble de famille, la mort de l’avant père, partie une sur trois

La nostalgie redevient ce qu’elle a toujours été : une route escarpée au fond du Nord des Highlands ; un chemin de terre quelque part dans le désert du Wadi Rum, la Vallée de la Lune ; une piste à peine tracée entre Oslo et Bergen (il faut se saisir de la main courante en chaîne un peu rouillée et surtout ne pas regarder le ravin du fjord, 103 mètres en contrebas) ; ou bien c’est aussi la terrasse d’un petit café parisien, un troquet banal : « le Royal Cadet »,

avec un Chablis frais, assiette de charcuterie (surtout auvergnate) à 14 euros, vin et café compris, on dépasse très largement les 20€.

avec un Chablis frais, assiette de charcuterie (surtout auvergnate) à 14 euros, vin et café compris, on dépasse très largement les 20€.

L’addition fait penser à des cerises trop mûres au faîte de l’arbre; à l’arrosage nocturne des rosiers en train de complètement ravager la terrasse de vieilles pierres à Dolus-le-Sec; ou encore à la lecture de « La Fontaine obscure » de l’oublié Raymond Jean, dans le soleil intermittent de Central Park un jour de juin ; ou même un café au lit pour la sieste pour une accumulation de peaux douces et de plis tendres. Tout cela : une sorte d’histoire racontée en plein milieu d’une histoire inachevée,

ou encore une station-service apparaissant sortie d’un tableau un peu simpliste de ce peintre américain apprécié tellement des Français, la station apparaît dans une partie comme annexe du tableau, des personnes parlent au bar, c’est la nuit, c’est le très tard dans la nuit, les caves de la station probablement sont vides, les verres sont vides, les bouteilles sont vides, mais on va fêter l’anniversaire des enfants, la nostalgie c’est toujours ça : le reflet lointain du soleil sur un casque guerrier trop tôt déposé (et on peut rêver que Astyanax n’aurait plus peur, Sisyphe heureux), la saveur dépassée d’une cuisine dont les recettes seraient perdues, encore cela c’est toujours là nostalgie : des portes ouvertes, et jamais cependant on n’a franchi le dernier seuil.

ou encore une station-service apparaissant sortie d’un tableau un peu simpliste de ce peintre américain apprécié tellement des Français, la station apparaît dans une partie comme annexe du tableau, des personnes parlent au bar, c’est la nuit, c’est le très tard dans la nuit, les caves de la station probablement sont vides, les verres sont vides, les bouteilles sont vides, mais on va fêter l’anniversaire des enfants, la nostalgie c’est toujours ça : le reflet lointain du soleil sur un casque guerrier trop tôt déposé (et on peut rêver que Astyanax n’aurait plus peur, Sisyphe heureux), la saveur dépassée d’une cuisine dont les recettes seraient perdues, encore cela c’est toujours là nostalgie : des portes ouvertes, et jamais cependant on n’a franchi le dernier seuil.

Aurait-on dû ? Aurait-on pu ? Se glisser comme un jeune chat, curieux et furieux, pour se sauver sur le palier de la rue Dupetit-Thouars, appartement au premier étage droite, le chat prend la fuite dès que Marcel Malbée, dit MM, dépasse le seuil pour aller au PMU, retrouver ses camarades de zinc, et croiser – une fois au moins- le souvenir de YDIT ( et le fantasme de correction violente, bagarre, pieds dans la figure, formé par YDIT ?). La nostalgie ça ressemble beaucoup à la liste des livres qu’on devrait avoir lus, déjà on les aime, et pourtant on ne les connaît pas encore, mais on a lu tant d’autres œuvres du même auteur. On aimerait enfin découvrir les carnets intimes de Marcel Malbée,

lire ce qu’écrivait sur lui-même Le Parrain, ce qu’il racontait sur les soirs de gamin, la couleur des pyjamas, la température idéale pour suggérer qu’il fait un peu trop chaud, non ? Racontait-il en détail ce qui avait eu lieu et comment, tel Hugo, à l’aide maligne de codes complexes, et tantôt si lisibles risibles – qui (après déchiffrage) font rougir les conservateurs du département manuscrits du musée HUGO? Le poète ne répugnait ni à boire à toutes les sources, et à l’écrire, ni à fréquenter tous les plis, et à l’écrire- en codant chacune de ses rencontres ( le code de celle avec Louise Michel, notée dans le journal, est encore indéchiffré, on ignore ce qui a eu lieu –  elle lui avait écrit des dizaines de lettres amoureuses à cet aîné de trente ans, qui tente de la sauver après la Commune -en vain).

elle lui avait écrit des dizaines de lettres amoureuses à cet aîné de trente ans, qui tente de la sauver après la Commune -en vain).

Marchant dans Verdun désert et illuminé, c’est la nuit descendue au soir d’un séminaire début juin, on va bientôt rencontrer un légionnaire improbable, ou peut-être vient-on de le quitter, maintenant on rentre doucement vers l’hôtel, au fond c’est la même chose, peu importe la rigueur temporelle dans une chronologie qui de toute façon s’écarte complètement du réel, parce que le réel n’est pas chronologique, il est méli-mélo de temps catapultés les uns sur ou vers les autres. Bref marchant dans Verdun désert mais illuminé, YDIT s’arrête au pied de cette effrayante et très écrasante statue de la victoire , comme s’il y avait des victoires à célébrer quand on a payé si violemment la mort-surtout celles des autres.

Les projecteurs, depuis le bas de la rue, qui est en réalité une volée symbolique de marches montant vers la victoire, les faisceaux de lumière peignent le décor aux couleurs bleu-blanc-rouge qui maquillent encore tant d’années plus tard la couleur unique des douleurs toujours la même, la couleur blanche de la mort, la couleur qui rythme toutes les douleurs…

Thérèse François, la mère de YDIT, son

premier mari était mort à la guerre,

non pas la « grande », mais la honteuse, celle de juin 40. Mari n°1 avait été tué par surprise, en mai ou en juin 40, par surprise vraiment – pas encore l’affreuse » divine surprise » du minable Mauras, la surprise de la guerre, car plus personne n’y croyait, plus personne ne pensait qu’on allait se battre dans une vraie guerre, et les « Collégiens » de Ray Ventura chantaient que tout allait très bien Madame la Marquise, qu’on allait pendre notre linge sur la ligne Siegfried…

un peu ainsi que FRED engagea les détective si ravage, BOB et MORANE, pour commencer la Chasse à Marcel Malbée, sans imaginer que tout le monde ( les détectives, YDIT, le public, les filles dans les trains, Garouste sur ses toiles) tout le monde allait peu à peu prendre au sérieux cette chasse au rien, au mort, au passé, au cordon blanc de pyjama bleu, t’as pas trop chaud ?

un peu ainsi que FRED engagea les détective si ravage, BOB et MORANE, pour commencer la Chasse à Marcel Malbée, sans imaginer que tout le monde ( les détectives, YDIT, le public, les filles dans les trains, Garouste sur ses toiles) tout le monde allait peu à peu prendre au sérieux cette chasse au rien, au mort, au passé, au cordon blanc de pyjama bleu, t’as pas trop chaud ?

La mère, Thérèse François, dans un murmure que laissaient à peine passer les dents serrées de vieille née vieille, répétait de temps en temps, si l’occasion se présentait ( et les « évènements d‘Algérie » formaient l’opportunité) : « On les a envoyés ces hommes-là se battre sans cartouche, sans équipement, avec des chefs incapables, sans rien, sans rien qui aurait été préparé, on les a laissés partir à l’abattoir et mon mari n’est jamais revenu ».

Quand elle prononçait ON, les extrêmement rares fois où elle évoquait cela en une phrase moins longue qu’une respiration, Thérèse FRANCOIS accusait sans équivoque « Ceux-là du Front populaire, ceux-là qui étaient payés leur grade -bien qu’ils soient restés planqués » comme elle disait. Elle ne disait pas mais on entendait aussi bien nettement : Juifs, Francs-Maçons, communistes. Tout ça pareil, en somme.  Engeance.

Engeance.

YDIT, avec ses dix ans, – premières fois de Marcel Malbée? ou un peu plus tard ? Ydit percevait bien, à travers d’autres échos tout aussi rares, quelques allusions souvent retenues (quatre mots suffisaient) comprenait bien qu’elle n’avait probablement pas été insensible à l’appel du « Maréchal nous voilà ». Choisir juillet plutôt que juin,toute une violence secrète.

Dans cette famille YDIT, pauvre conglomérat de vies médiocres, le discours politique n’avait jamais été explicite. Sauf une fois ou deux peut-être autour de l’aventure Gaullienne des débuts. On se contentait d’allusions imprécises mais qui -dans leur tonalité- permettaient d’identifier sinon des convictions, au moins des postures. La mère François n’avait sans doute pas considéré que la Résistance avait été un bienfait, – « surtout des attaques de maquisards sur les bureaux de poste pour se remplir les poches »- Et le père, absent avec talent sur tout et pour tout- ne se souvenait vaguement des affiches de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne que lorsqu’il s’agissait de se porter volontaire pour tenir la buvette lors de la fête de la paroisse ( une fois, la famille avait même invité à déjeuner le Père Martin après la messe du dimanche).

La mère François n’avait sans doute pas considéré que la Résistance avait été un bienfait, – « surtout des attaques de maquisards sur les bureaux de poste pour se remplir les poches »- Et le père, absent avec talent sur tout et pour tout- ne se souvenait vaguement des affiches de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne que lorsqu’il s’agissait de se porter volontaire pour tenir la buvette lors de la fête de la paroisse ( une fois, la famille avait même invité à déjeuner le Père Martin après la messe du dimanche).

Quant au reste de l’Histoire, globalement depuis la Libération, chacun se débrouillait comme il pouvait avec ses silences et de brèves salves de reproches, mais sans agir -à une exception près ( l’aide furtive apportée à un Algérien le jour d’une grande rafle criminelle, années 60, vie peut être sauvée ainsi ?), épisode que YDIT racontera peut-être, mais aura-t-il le temps, alors le récit germine de façon excessive, compulsive, insomniaque ?

Et qu’attend, au coin de son armoire, cette petite boite en bois avec balle.

Sur la, guerre et la mort de mari n°1, ceci à décrire, d’abord.

DONC, RECIT : Un après-midi, dans la chambre dite des adultes du vieil appartement porte des Lilas (Chambre des adultes, soit, mais dans l’autre chambre, pour des temps et des temps, le père-très peu présent-dormait seul au milieu du grand lit, tandis que YDIT partagerait, des années durant, le lit plus étroit de la mère, puis le grand lit avait été celui du Grand Frère, avec entre autres Jacky-jolies-fesses, allant chercher nu un verre d’eau à l’évier, ceci sont encore d’ autres histoires) …

…dans la chambre il y avait une ancienne armoire, massive et brune, d’origine aussi imprécise que sa facture-mais dans cette maison-là la notion de facture n’avait pas de sens, les pauvres paient en liquide, ou bien ne peuvent pas payer.  L’armoire, ça ressemblait à ce que les décorateurs installent dans le second plan des films ou des séries, pour imposer à bas prix l’idée d’ancien et de profondeur, d’épaisseur du temps. Mais dans l’appartement quasi-insalubre de cette famille, rien n’était profond, hormis le silence,- et probablement ( on aime ce mot qui désigne avec lourdeur tant d’incertitudes : probablement) était-ce un jour sans classe, qui redoublait ainsi le silence, (et ainsi apprend-on que se parler à soi-même calme de tout silence, répare tout absence, et aussi que la façon la plus silencieuse, la plus économe, de se parler à soi-même est l’écriture).

L’armoire, ça ressemblait à ce que les décorateurs installent dans le second plan des films ou des séries, pour imposer à bas prix l’idée d’ancien et de profondeur, d’épaisseur du temps. Mais dans l’appartement quasi-insalubre de cette famille, rien n’était profond, hormis le silence,- et probablement ( on aime ce mot qui désigne avec lourdeur tant d’incertitudes : probablement) était-ce un jour sans classe, qui redoublait ainsi le silence, (et ainsi apprend-on que se parler à soi-même calme de tout silence, répare tout absence, et aussi que la façon la plus silencieuse, la plus économe, de se parler à soi-même est l’écriture).

A présent, YDIT ne sait plus ce qu’il cherchait ce jour là, ou même s’il cherchait quelque chose. Chez les voisions Chavanon ( elle, fonctionnaire des postes, presque l’aisance) son ami de classe, André- l’avait un jour fait monter sur une chaise dans la chambre des parents chez lui : au-dessus de l’armoire, cachés par la corniche, deux ou trois exemplaires d’une revue de nus et textes plutôt sages, « Lui » « Paris-Hollywood ? »,

André – dix ou douze ans ignorait pourquoi les parents cachaient cela. Mais ce jour là, cvelui de la petite boite en bois,et du premier mari de la mère, YDIT ne cherchait rien.

___________________________________________________________________________________________________________

YDIT-BLOG, Nouvelle Saison, Saison IV, EPISODE CINQUANTE-NEUF Récit de la petite boite en bois avec balle, et de ce qu’on ne saura jamais (un sur trois) début.

François-Dominique : un vieil ami aux talents protecteurs.

François-Dominique : un vieil ami aux talents protecteurs. lots d’héritage provincial revendus à la découpe après maquillage de vieux meubles rossignols en de belles antiquités bourgeoises.

lots d’héritage provincial revendus à la découpe après maquillage de vieux meubles rossignols en de belles antiquités bourgeoises.

et le pianiste grec joue avec douceur sur le STEINWAY du scriptorium.

et le pianiste grec joue avec douceur sur le STEINWAY du scriptorium.  soir chez FRADO.

soir chez FRADO.

Il apparaît dévétu d’un kimono très sombre et très fleuri. Il joue du piano debout, lentement, quelques accords, et le mouvement du jeu ne découvre pas que les avant-bras.

Il apparaît dévétu d’un kimono très sombre et très fleuri. Il joue du piano debout, lentement, quelques accords, et le mouvement du jeu ne découvre pas que les avant-bras.  Beau corps de quarante ans.

Beau corps de quarante ans.

Il est minuit, ou presque, des Cendrillons tournent en silence pour manigancer les métamorphoses. François-Dominique cesse de jouer, regarde YDIT : « Il fait chaud, ce soir, non ? Tu ne retirerais pas un peu tout ça ? Je peux te prêter un pyjama, si tu préfères?«

Il est minuit, ou presque, des Cendrillons tournent en silence pour manigancer les métamorphoses. François-Dominique cesse de jouer, regarde YDIT : « Il fait chaud, ce soir, non ? Tu ne retirerais pas un peu tout ça ? Je peux te prêter un pyjama, si tu préfères?«

avec un Chablis frais, assiette de charcuterie (surtout auvergnate) à 14 euros, vin et café compris, on dépasse très largement les 20€.

avec un Chablis frais, assiette de charcuterie (surtout auvergnate) à 14 euros, vin et café compris, on dépasse très largement les 20€.

ou encore une station-service apparaissant sortie d’un tableau un peu simpliste de ce peintre américain apprécié tellement des Français, la station apparaît dans une partie comme annexe du tableau, des personnes parlent au bar, c’est la nuit, c’est le très tard dans la nuit, les caves de la station probablement sont vides, les verres sont vides, les bouteilles sont vides, mais on va fêter l’anniversaire des enfants, la nostalgie c’est toujours ça : le reflet lointain du soleil sur un casque guerrier trop tôt déposé (et on peut rêver que Astyanax n’aurait plus peur, Sisyphe heureux), la saveur dépassée d’une cuisine dont les recettes seraient perdues, encore cela c’est toujours là nostalgie : des portes ouvertes, et jamais cependant on n’a franchi le dernier seuil.

ou encore une station-service apparaissant sortie d’un tableau un peu simpliste de ce peintre américain apprécié tellement des Français, la station apparaît dans une partie comme annexe du tableau, des personnes parlent au bar, c’est la nuit, c’est le très tard dans la nuit, les caves de la station probablement sont vides, les verres sont vides, les bouteilles sont vides, mais on va fêter l’anniversaire des enfants, la nostalgie c’est toujours ça : le reflet lointain du soleil sur un casque guerrier trop tôt déposé (et on peut rêver que Astyanax n’aurait plus peur, Sisyphe heureux), la saveur dépassée d’une cuisine dont les recettes seraient perdues, encore cela c’est toujours là nostalgie : des portes ouvertes, et jamais cependant on n’a franchi le dernier seuil.

elle lui avait écrit des dizaines de lettres amoureuses à cet aîné de trente ans, qui tente de la sauver après la Commune -en vain).

elle lui avait écrit des dizaines de lettres amoureuses à cet aîné de trente ans, qui tente de la sauver après la Commune -en vain).

un peu ainsi que FRED engagea les détective si ravage, BOB et MORANE, pour commencer la Chasse à Marcel Malbée, sans imaginer que tout le monde ( les détectives, YDIT, le public, les filles dans les trains, Garouste sur ses toiles) tout le monde allait peu à peu prendre au sérieux cette chasse au rien, au mort, au passé, au cordon blanc de pyjama bleu, t’as pas trop chaud ?

un peu ainsi que FRED engagea les détective si ravage, BOB et MORANE, pour commencer la Chasse à Marcel Malbée, sans imaginer que tout le monde ( les détectives, YDIT, le public, les filles dans les trains, Garouste sur ses toiles) tout le monde allait peu à peu prendre au sérieux cette chasse au rien, au mort, au passé, au cordon blanc de pyjama bleu, t’as pas trop chaud ?

Engeance.

Engeance. La mère François n’avait sans doute pas considéré que la Résistance avait été un bienfait, – « surtout des attaques de maquisards sur les bureaux de poste pour se remplir les poches »- Et le père, absent avec talent sur tout et pour tout- ne se souvenait vaguement des affiches de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne que lorsqu’il s’agissait de se porter volontaire pour tenir la buvette lors de la fête de la paroisse ( une fois, la famille avait même invité à déjeuner le Père Martin après la messe du dimanche).

La mère François n’avait sans doute pas considéré que la Résistance avait été un bienfait, – « surtout des attaques de maquisards sur les bureaux de poste pour se remplir les poches »- Et le père, absent avec talent sur tout et pour tout- ne se souvenait vaguement des affiches de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne que lorsqu’il s’agissait de se porter volontaire pour tenir la buvette lors de la fête de la paroisse ( une fois, la famille avait même invité à déjeuner le Père Martin après la messe du dimanche). L’armoire, ça ressemblait à ce que les décorateurs installent dans le second plan des films ou des séries, pour imposer à bas prix l’idée d’ancien et de profondeur, d’épaisseur du temps. Mais dans l’appartement quasi-insalubre de cette famille, rien n’était profond, hormis le silence,- et probablement ( on aime ce mot qui désigne avec lourdeur tant d’incertitudes : probablement) était-ce un jour sans classe, qui redoublait ainsi le silence, (et ainsi apprend-on que se parler à soi-même calme de tout silence, répare tout absence, et aussi que la façon la plus silencieuse, la plus économe, de se parler à soi-même est l’écriture).

L’armoire, ça ressemblait à ce que les décorateurs installent dans le second plan des films ou des séries, pour imposer à bas prix l’idée d’ancien et de profondeur, d’épaisseur du temps. Mais dans l’appartement quasi-insalubre de cette famille, rien n’était profond, hormis le silence,- et probablement ( on aime ce mot qui désigne avec lourdeur tant d’incertitudes : probablement) était-ce un jour sans classe, qui redoublait ainsi le silence, (et ainsi apprend-on que se parler à soi-même calme de tout silence, répare tout absence, et aussi que la façon la plus silencieuse, la plus économe, de se parler à soi-même est l’écriture).

ont poursuivi, sinon des chimères (mettre la main sur Marcel Malbée, l’empanouillarder sans réserve, l’abandonnasser couvert d’opprobe et de stupéfaction et de goudron vert au milieu du square du Temple, à l’heure précise de la sortie des jeunes filles sans tache de l’Institution voisine : « Chez Mado -la-Nantaise »), poursuivi sans re-signer ni rechigner au moins l’œuvre assez noire pour laquelle ils sont ( grassement, FRED le voulait ainsi ) rémunérés, rétribués, respectés par les confrères en détectivade hard et sage : en finir avec le jugement de Malbée, Marcel.

ont poursuivi, sinon des chimères (mettre la main sur Marcel Malbée, l’empanouillarder sans réserve, l’abandonnasser couvert d’opprobe et de stupéfaction et de goudron vert au milieu du square du Temple, à l’heure précise de la sortie des jeunes filles sans tache de l’Institution voisine : « Chez Mado -la-Nantaise »), poursuivi sans re-signer ni rechigner au moins l’œuvre assez noire pour laquelle ils sont ( grassement, FRED le voulait ainsi ) rémunérés, rétribués, respectés par les confrères en détectivade hard et sage : en finir avec le jugement de Malbée, Marcel.

( FRED assure n’avoir pas contribué à une réécriture du rapport de Bob et Morane, Madame Frédérique n’aurait osé, mais le surgissement dans le flot du langage, ou la baleine blanche introduisent un doute sur qui écrit quoi, au fait ?).

( FRED assure n’avoir pas contribué à une réécriture du rapport de Bob et Morane, Madame Frédérique n’aurait osé, mais le surgissement dans le flot du langage, ou la baleine blanche introduisent un doute sur qui écrit quoi, au fait ?).

.

.

Ici, dans les récits autour du père et de grand frère, la densité atteint la pointe sur l’échelle du pesant présent. Ici, mille et mille fois qu’en d’autres lieux ou temps, il aurait fallu dire aussitôt NON, et encore NON, et puis aussi NON.

Ici, dans les récits autour du père et de grand frère, la densité atteint la pointe sur l’échelle du pesant présent. Ici, mille et mille fois qu’en d’autres lieux ou temps, il aurait fallu dire aussitôt NON, et encore NON, et puis aussi NON.

essayistes, papistes, éditorialistes, contraignissent le personnage de ce ci-présent roman-images, Septante et de plus en plus étant venus, à écouter les obscures voies intérieures d’une mémoire jusque là sans lumière.

essayistes, papistes, éditorialistes, contraignissent le personnage de ce ci-présent roman-images, Septante et de plus en plus étant venus, à écouter les obscures voies intérieures d’une mémoire jusque là sans lumière. raison pour laquelle peut-être c’est en ce lieu familier qu’il a voulu inviter la famille réduite : son cadet. Grand frère, depuis très longtemps, ils ne se sont pas rencontrés, Ydit et lui, ceux qui suivent ce roman d’images déjà supposent pourquoi, ou s’ils ont lu d’autres épisodes, ils savent. Cependant veut-on jamais savoir ?

raison pour laquelle peut-être c’est en ce lieu familier qu’il a voulu inviter la famille réduite : son cadet. Grand frère, depuis très longtemps, ils ne se sont pas rencontrés, Ydit et lui, ceux qui suivent ce roman d’images déjà supposent pourquoi, ou s’ils ont lu d’autres épisodes, ils savent. Cependant veut-on jamais savoir ? cristal engrossé de rouge criard sur sa nappe blanche, on peut écouter, on ne craint pas les ruses imprévues de la finesse : les termes de l’échange sont posés, avant même l’addition.

cristal engrossé de rouge criard sur sa nappe blanche, on peut écouter, on ne craint pas les ruses imprévues de la finesse : les termes de l’échange sont posés, avant même l’addition.

D’un coup, comme un expulsion dans le plaisir mélée du sang de la blessure, Grand Frère vient de laisser revenir au jour du discours, de l’intérieur de son discours, de profondes histoires à propos de Père et de Marcel Malbée, ( personne à l’époque n’avait inventé la glaçante succession, l’agaçante chenille à dessein urticante, pétrifiée par YDIT : Marcel Malbée, dit M.M., dit Le Parrain, Die Pate, ainsi de suite…incantation essentielement utile à voiler, à disperser, à fantômer le cœur de l’émotion).

D’un coup, comme un expulsion dans le plaisir mélée du sang de la blessure, Grand Frère vient de laisser revenir au jour du discours, de l’intérieur de son discours, de profondes histoires à propos de Père et de Marcel Malbée, ( personne à l’époque n’avait inventé la glaçante succession, l’agaçante chenille à dessein urticante, pétrifiée par YDIT : Marcel Malbée, dit M.M., dit Le Parrain, Die Pate, ainsi de suite…incantation essentielement utile à voiler, à disperser, à fantômer le cœur de l’émotion).

Je crois, ajoute Grand Frère, que cet homme avait eu un peu de célébrité sur scène, et gardé beaucoup d’argent, mais à l’époque, vivre ainsi avec deux hommes plus jeunes ?.. C’était leur Secret.«

Je crois, ajoute Grand Frère, que cet homme avait eu un peu de célébrité sur scène, et gardé beaucoup d’argent, mais à l’époque, vivre ainsi avec deux hommes plus jeunes ?.. C’était leur Secret.«