Les Ferrarais ont dépouillé leurs habits de silhouettes et peuplent à nouveau les rues, en particulier dans le centre ancien que je regagne à marche rapide, comme si les bruits de tennis et les cliquetis d’aiguilles à coudre avaient ouvert mon appétit de présences réelles. J’ai sommeil, je m’assieds à la première terrasse, pour un yaourt glacé, puis je regarde autour de moi. Ici, c’est l’un des axes de passage, les touristes avancent précipités, les jeunes filles de Ferrare posent lentement leurs pieds sur les pavés, soucieuses de ménager leurs effets, parmi lesquels la tension d’étoffe du mini short semble tenir une place très prioritaire, pour celles- majoritaires- qui vont et viennent en vélo. De quoi faire de la bicyclette un personnage de roman. La yaourterie se situe, je n’y ai pas pris garde, rue Mazzini, face à la façade vieillie de la synagogue ancienne. Je me lève pour voir de plus près une plaque elle aussi ancienne fixée à droite du portail, fermé – pour longtemps car une affichette trilingue annonce que le lieu est en réparation « à partir du tremblement de terre de 2012 ».

Gravés dans le marbre, les noms des Ferrarais de la communauté juive déportés en 43. Une autre plaque, de l’autre côté, rappelle les évènements, le nombre total des exterminations. La découverte me bouleverse. Je marchais en touriste entre les fantômes, et je l’ignorais. Je fais des photos, les envoie à Mark, Sergi, et puis à Cécile. Je pourrais sentir un peu de gêne, à faire le paparazzi des morts, mais personne ne regarde et la patronne des yaourts bulgares a débarrassé sans même voir que je suis resté tout proche. Invisible, moi aussi.

Cependant, tous les noms du roman comme tous les noms de l’histoire sont regroupés ici, comme si quelques poignées de graine suffisaient à contenir la moisson, ou si quelques lignes d’une main crispée permettaient de fermer les avenirs. Dans le silence du marbre et les passages bruyants des vélos, quelques noms disent pour toujours le jamais de l‘absence, entre les éclats vifs des cuisses nues, sur trop de bicyclettes.

Maintenant, j’ai pris du recul pour une photo de portions élargies de la rue Mazzini, et trois filles encore en short, l’un aux couleurs du drapeau américain dont les étoiles sont ironiquement placées, se sont arrêtés devant la porte. Elles ignorent que le portail ne s’ouvre plus. Et aussi sur quelles fins sans nom se sont ouverts les vantaux pour abreuver les camions gris-verts des nazis, ce jour de 43. Elles échangent des paroles très vives, à propos de textos qu’une ou l’autre est en train de recevoir.

Pour des amis lointains voici qu’elles posent devant la façade, envoient des selfies jugés avantageux, sourires gracieux en gros plan, cambrures démesurées. Elles se prêtent les écrans de leurs smartphones, ricanent, se gaussent, renouvellent images et envois pour d’inconnus mais lourdement présents destinataires, aguicheuses et joyeuses. On peut imaginer le trouble niais et satisfait des garçons qui reçoivent ça. Le soleil a tourné, l’ombre atteint le façade de la synagogue, les selfeuses partent au milieu de leurs shorts et de l’indifférence. Pour cette première découverte de Ferrare, il y a deux mois, j’avais alors commencé une lente mais précise déambulation au cœur de l’ancien quartier médiéval, en fait l’essentiel du ghetto, son cœur jamais privé des irrigations de la mémoire que sont les remords.

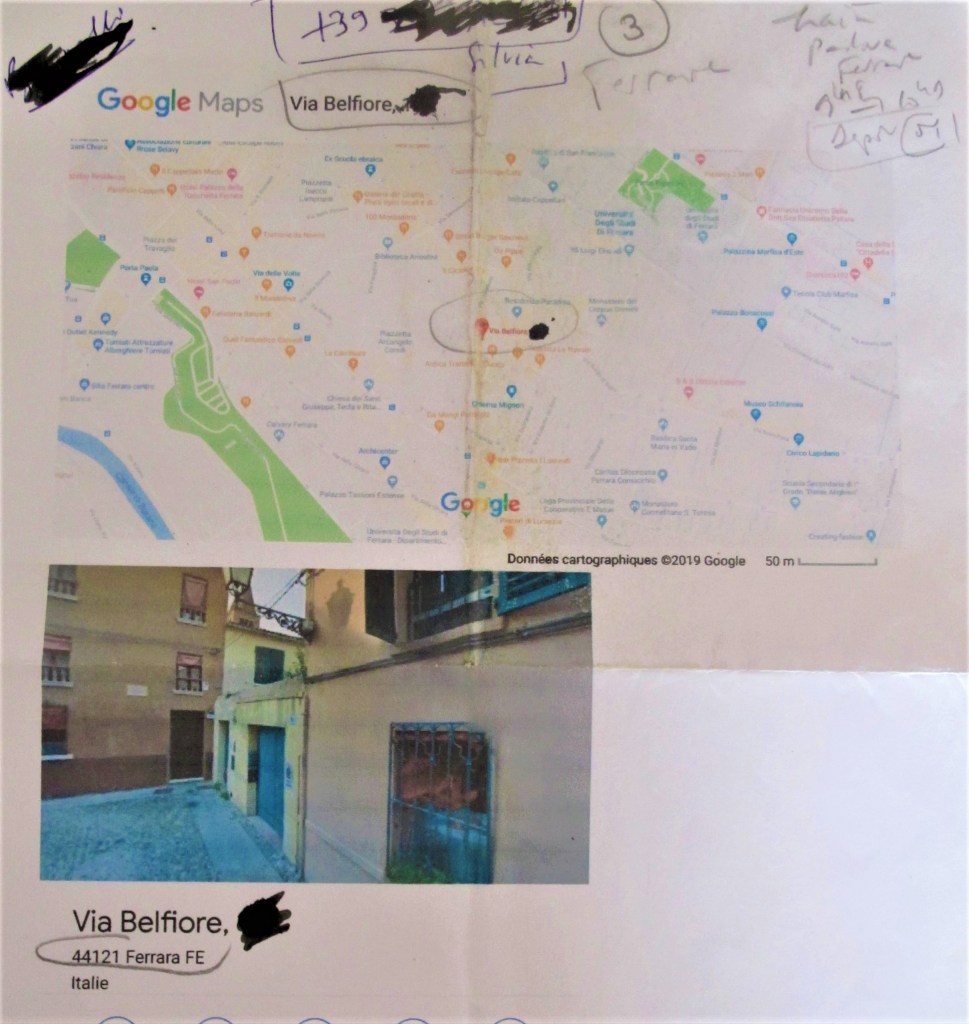

On s’y perd, et le plan de ville offert par Silvia était imprimé sur du papier très friable. Plusieurs plis, et il se déchirait en morceaux d’un puzzle vite indéchiffrable, bien que la géométrie de la ville soit simpliste, un pentagone irrégulier mais net, tracé par la ligne quasiment ininterrompue des lourds remparts, espace scindé en deux, d’une part les entrelacs très illisibles des vieux quartiers, depuis l’origine romaine, d’autre part les vastes espaces ouverts, qu’organisent des avenues rectilignes, les ‘Extensions’ de la Renaissance, loties sur champs, marais, pâtures. Au centre, le château et la cathédrale, deux noyaux de la cellule, les nerfs du pouvoir et les synapses de l’esprit.

La chair sans lieu- car il et sans feu ni lieu par destination- c’est le peuple consommé pour bâtir. Et deux places qui s’enchainent pour former une apparence d’unité. Là, pendant leurs soirs d’été, se rencontrent les vieux qui stagnent en buvant du vin et les filles qui rodent en buvant des Spritz, ou en téléphonant à vélo, ou courant dans la ville nouvelle de la Renaissance.

Au-delà de « La Mura », la ville-banlieue, les villes modernes, mais récentes, autrement dit : rien. Sauf une surprenante réinvention de la muraille en espace-promenade, au pied, au-dessus, vers les buissons et taillis du glacis ancien.

Au-delà de « La Mura », la ville-banlieue, les villes modernes, mais récentes, autrement dit : rien. Sauf une surprenante réinvention de la muraille en espace-promenade, au pied, au-dessus, vers les buissons et taillis du glacis ancien.

Toute histoire née ici, et par conséquence tout récit, s’insère dans ce plan trop net pour être honnête, ce pentagone découpé en deux, comme si la ville était un décor, un tableau de Chirico, une invention d’écrivain sud-américain des années soixante.

Ce soir-là, premier soir de premier passage, retrouvant avec soulagement le dupleix de Silvia loué rue Belfiori, et sa grille interdisant l’invasion des chats, comme pour éprouver la résistance du réel, j’avais improvisé un repas au jardin, linguine, tomates, salade, prosecco blanc dry.  Après le dépliement des mèls, j’avais dicté debout des notes sur la journée, ce sont elles dont je me sers à présent, à défaut de rédiger alors le rapport de visite que d’ailleurs personne n’avait explicitement commandé. Ensuite, à la petite table rose, écouteurs dans les oreilles, j’avais lentement dîné de peu, mélange arrosé d’huile d’olive trouvée dans la cuisine et de verres bien secs de prosecco entre temps glacé au freezer, pardon, j’ai honte, mais après tout ce n’est qu’une piquette pétillante. Les messages de Paris, famille , amis, Agence, Cécile, Sergi, Mark n’exigeaient pas de réponse. J’avais trié d’un doigt pâteux quelques photos numériques, pour mon blog à diffusion restreinte. Je m’efforçais de le rédiger avec une régularité de pompier à l’entrainement, de plus en plus davantage par devoir de continuité que par plaisir de commencer, ça se mettait à ressembler à la vie banale, tout comme ce voyage.

Après le dépliement des mèls, j’avais dicté debout des notes sur la journée, ce sont elles dont je me sers à présent, à défaut de rédiger alors le rapport de visite que d’ailleurs personne n’avait explicitement commandé. Ensuite, à la petite table rose, écouteurs dans les oreilles, j’avais lentement dîné de peu, mélange arrosé d’huile d’olive trouvée dans la cuisine et de verres bien secs de prosecco entre temps glacé au freezer, pardon, j’ai honte, mais après tout ce n’est qu’une piquette pétillante. Les messages de Paris, famille , amis, Agence, Cécile, Sergi, Mark n’exigeaient pas de réponse. J’avais trié d’un doigt pâteux quelques photos numériques, pour mon blog à diffusion restreinte. Je m’efforçais de le rédiger avec une régularité de pompier à l’entrainement, de plus en plus davantage par devoir de continuité que par plaisir de commencer, ça se mettait à ressembler à la vie banale, tout comme ce voyage.

Peu à peu, vidant à demi la bouteille, j’avais su que j’avais probablement trop bu, mais que c’était agréable, paisible, sans conséquence.

Je pouvais me sentir abrité par les feuillages du jardin, puis le portail en lourd métal, puis le fouillis des ruelles et, plus loin, La Mura. Je ne connaissais personne avec qui partager le bien-être autrement que par la constante et générale inutilité des mots. Je regardais mon jardin rose de haut. Je m’habituais.

Ensuite, j’avais voulu marcher dans les rues sombres du vieux Ferrare, gravir les terre-pleins qui relient les vias périphériques aux talus de terre tassée formant la partie inférieure de La Mura, la plus vertigineuse, la Mura de notte.

Mais un orage volumineux et bruyant pour rien m’en avait empêché. J’avais regagné le jardin trempé, (et même : j’avais regagné, trempé, le jardin) et je n’avais de nouveau croisé personne, ni logeuse ni chat.

Mais un orage volumineux et bruyant pour rien m’en avait empêché. J’avais regagné le jardin trempé, (et même : j’avais regagné, trempé, le jardin) et je n’avais de nouveau croisé personne, ni logeuse ni chat.

Ainsi vont les nuits des voyageurs.

_______________________________________________________________

Didier Jouault pour YDIT-Suit : Le Jardin de Giorgio Bassani, épisode 5/99, Chapitre 1 – fin. A SUIVRE _________________________________________________________________

Très émouvant

Envoyé de mon iPhone

>

J’aimeJ’aime