Rêve d’Alice

Dort-il encore ? Est-il pour de vrai dans l’hôtel de Bologne, cette inutile étape, ou bien rêvant une nuit de FERRARA dans le matin de l’avion ?( il a mal dormi, la carlingue l’assoupit). Ou bien, encore, plus vraisemblable, c’est l’un de ces rêves que le guide NERO prétendait avoir découverts dans le journal intime secret de Bassani ? Rêves de roue sans vélo, ou scène de selle vidée de son Amazone ?

Est-ce l’ironie active du Vieux ghetto, l’ivresse tardive au retour d’un dîner pourtant maîtrisé ?

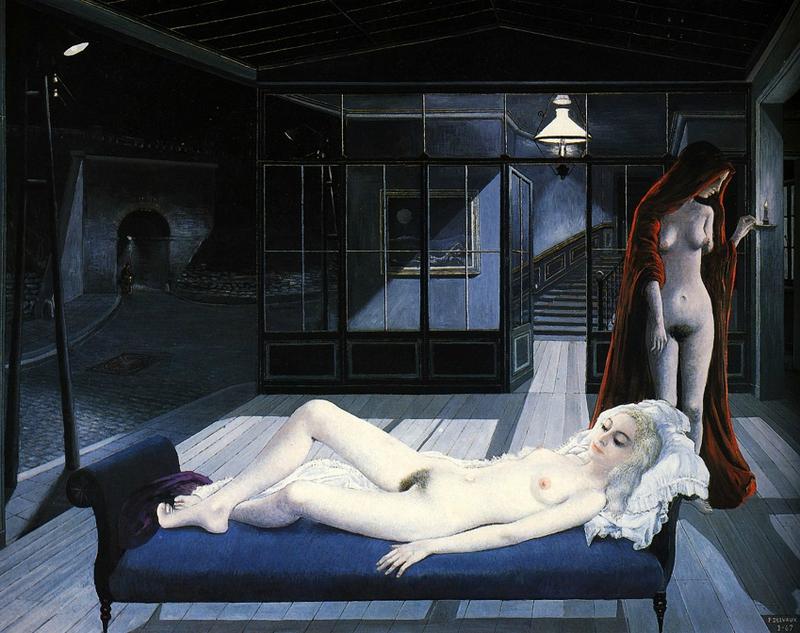

Voici que le rêve au matin s’impose –mais c’est un surgissement de plaisir– voici l’étonnante Alice, l’absente parfaite. L’essence de l’illusion d’exister. D’elle, le dormeur-s’il dort encore ou même s’il se maintient dans le flottement délicat de l’avant-lever, en tout cas si on l’interrogeait pour un procès il répondrait qu’il dormait- d’Alice le dormeur ne sait rien, d’Alice dans les villes, sinon sa silhouette à la Delvaux, étrange et solitaire au milieu de ruines, celles de Ferrare en 44 ?

Elle parcourt le silence au milieu d’autres passantes, elles aussi très droites dans leur nudité pâle, de formes sombres soutachées aux aisselles et au sexe –chacune ses points.

Elle parcourt le silence au milieu d’autres passantes, elles aussi très droites dans leur nudité pâle, de formes sombres soutachées aux aisselles et au sexe –chacune ses points.

Alice, dans les villes ou les songes, vient aimablement le visiter, lui le visiteur, dans ce fragment de temps, mi nuit-mi éveil, comme on dit un gâteau mi-cuit, cette encore nuit déjà veille du pays des merveilles, surprenante ( ici, hôtel ou avion ou journal intime détourné?) figuration de l’éclair dans la nuit, l’éclair sauvage que sont les peintures de femmes et de nuits et de routes, et de murs, Delvaux. Qui regarde encore Delvaux?

Alice ne ressemble pas à Silvia, ni à personne qu’on oserait connaître.

C’est Alice, l’absente parfaite, la fée profane, la fille diaphane et dont il est impossible d’écrire autre chose que le silence trop discret de ses apparitions.

Alice propose- par ses gestes sûrs d’eux-mêmes dans l’indécis du rêve – un spectacle qui induit l’émotion : l’agile Alice, malicieusement fragile, paraît ainsi marcher au cœur des rues du vieux ghetto, à FERRARE, à VENISE à PADOUE, ailleurs, en chaque espace du monde où un ghetto fut pensé, Alice rapide, et pourtant longtemps ici, via Saraceno, via della Scienze, via Carbone, jouissant de sa présence fantomatique et charnelle, all’arabiata, tenant à sa main une tablette qui est la table du moi.

Dans la nuit le dormeur s’essuie les mains moites sur le drap de lin blanc et de probité candide. Ils marchent ensemble, dans FERRARE, VENISE, PADOUE, c’est-à-dire qu’elle le précède, lui parle depuis le cœur du sourire, dessine sur la topographie obscure des ruelles une géométrie lumineuse, que le semi-rêveur croit pouvoir encore décrire, mais qui n’aura plus de forme dicible, au réveil, quand il faudra cesser de différer la regrettable évidence de l’aube, cesser la vieille veille.

Abandonner les grimaces d’acteur malhabile.

Abandonner les grimaces d’acteur malhabile.

Sur la place où, selon NERO, la chapelle ancienne contient les restes de Hugues de Payn, la place des diseurs de bonne aventure lors du festival de musiques de rue, Alice fait un tour, comme d’un matador vainqueur acceptant les hommages de la foule satisfaite, ses coussins, ses drapeaux, ses fleurs, ses Louis d’or et ses ducats d’argent. Courant sa grâce et bavardant sa légèreté, Alice s’approche enfin du rêveur, qui dort debout, au centre de l’arène, sur la sable roux qu’ont fabriqué dans le matin, entre deux jambes de short, les rencontres du soleil et des brumes de La Mura. La finesse (la fragilité ?) d’Alice donne à chacun de ses gestes la valeur de l’immanquable.

Près du rêveur maintenant ployé sur ses genoux, non comme pour prier mais pour ramasser de l’or vivant, Alice apporte le cadeau de son incroyable douceur, chaque geste, chaque parole, chaque regard, chaque peau est la douceur, Alice donne la clé des songes, ou la clé des mystères, par cette façon heureusement impossible à décrire, là sous les yeux hagards et ravis, de faire le pont, faire la roue, comme une immatérielle gymnaste, faire pour ses yeux impossible à bouger, faire sa roue, de bohémienne libre, et je tourne et je tourne, pied, main, pied, main, et le corps est un pont entre les temps, la roue, Alice à peine séparée du dormeur par les mailles invisible d’un collant très transparent, comme absent bien que tissé, comme tissé des impensés, vrai et léger comme un fantasme, et dans le collant collé de sueurs et d’humeurs, la couleur blond absolu d’Alice exhausse encore davantage, paradoxalement, triple salto arrière, roue et pont, virevoltes, vitesse, douceur, Alice expose les intimités ovales et moussues de son sexe soudain enfin vraiment nu, bien que disparu dans chaque mouvement, vraiment rêve, songe pur, insaisi du regard.

Disparu déjà dans même avoir eu le temps d’être ici lu ou vu ?

![]()

Plus tard, jour et lui-même levés, face au miroir pour le rasage, le narrateur ( et peut-être aussi les immortels vieillards regardeurs du temps ?) le narrateur impassible ( et impossible)

Plus tard, jour et lui-même levés, face au miroir pour le rasage, le narrateur ( et peut-être aussi les immortels vieillards regardeurs du temps ?) le narrateur impassible ( et impossible)

regrettera tout de même qu’Alice fût si impudique. Il n’aime pas l’exhibition des ruelles dans les cités.  Au moins aurait-elle pu garder un string de dentelle noire. Celui abandonné sur un banc, à droite, près d’une culotte blanche, quand on pénètre dans le jardin de la maison de Giorgio Bassani ?

Au moins aurait-elle pu garder un string de dentelle noire. Celui abandonné sur un banc, à droite, près d’une culotte blanche, quand on pénètre dans le jardin de la maison de Giorgio Bassani ?

» Le jardin de GIORGIO BASSANI »,

combien de fois aurais-je écrit ces cinq mots, » LE JARDIN de GIORGIO BASSANI » ,depuis le titre, et jusqu’à la dernière ligne de chacun des trente-trois chapitres, dont celui-ci, dernier du roman ?

On le voit, toujours, tracer le mot FIN est difficile. Encore une minute, Monsieur le bureau !

_________________________________________________________________________________________________

Didier Jouault pour : YDIT-suit : Le Jardin de Giorgio Bassani, épisode 95/99, Chapitre 33- FIN du RECIT. Mais il n’aime pas l’exhibition des ruelles. A suivre, pour conclure : EPILOGUES et GLOSSAIRE…

Toujours tristes les fins ! Je t’embrasse. Lionel

J’aimeJ’aime